実践レポート

2018年に文部科学省より告示された新しい「高等学校学習指導要領」では、従来の教員が「何を教えるか」、生徒が「何を知っているか」という学習観から、生徒が「何を学ぶか」「どのように学ぶか」「何ができるようになるか」という学習観へと整理された。これは、「知識とは教員から生徒へと与えられる『正しい答え』である」とする客観主義的な立場から、「知識とは生徒が自らの興味関心に応じて、社会的な関わりの中で自ら構成する『それぞれの答え』である」とする社会構成主義的な立場への変容であると考えている。

こういった学習観のもと「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」の推進が図られており、正解のない問いに主体的に関わり、協働的に学び合うことのできる学習環境を整える役割が教員に求められている。そこで、さまざまな学習ソフトウェアがある中で、『SKYMENU Cloud』を活用している。機能が多岐にわたり、複雑な学習ソフトウェアでは、教員の管理運用が困難になり、生徒の注意が散漫になる側面がある。一方で『SKYMENU Cloud』は、必要な機能がシンプルにまとめられており、教員は気軽に活用することができ、生徒は意図する学習に集中することができることが長所だと考えている。

また、大阪府立学校では貸与された生徒1人1台端末から『SKYMENU Cloud』へのSSO(シングルサインオン)が可能だ。アカウント管理の負担も軽減されていることから、小中学校での利活用が盛んに行われている。そういった環境から高等学校へと進学してきた生徒に、使い慣れた学習ソフトウェアでスムーズに学習できる環境を整えられる点も、大きな魅力のひとつだと考えている。

授業の導入の場面において、答えがひとつでない“問い”に対して、自分なりに考える時間を大切にしている。例えば、情報Ⅰの授業では「ユニバーサルデザインとは何でしょう? 身近などこで利用されているでしょう?」、科学と人間生活の授業では「プラスチックにはどのような性質があるでしょう? 身近などこで利用されているでしょう?」などと生徒に発問している。これまでは何人かの生徒が意見を発表するだけで、生徒ひとりひとりが主体的に、学習に責任をもって取り組むことのできる環境が設定できていなかった。

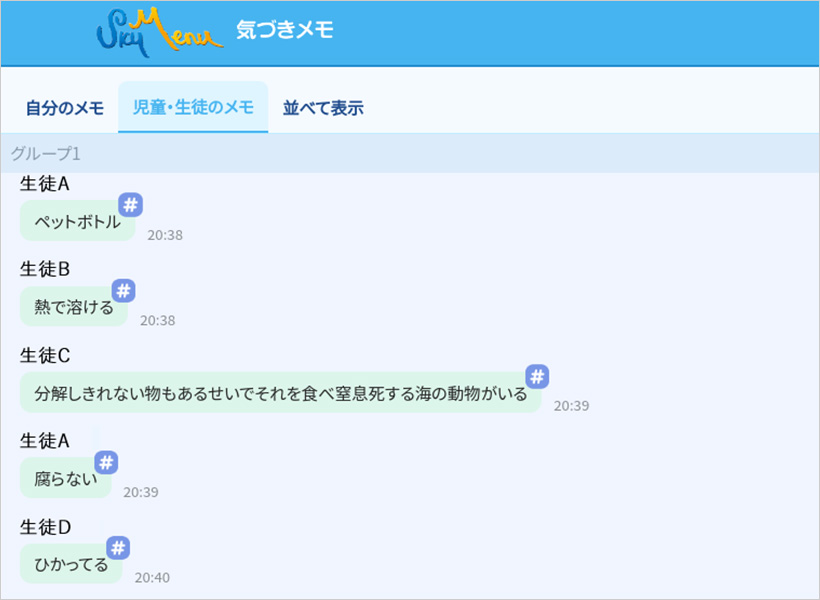

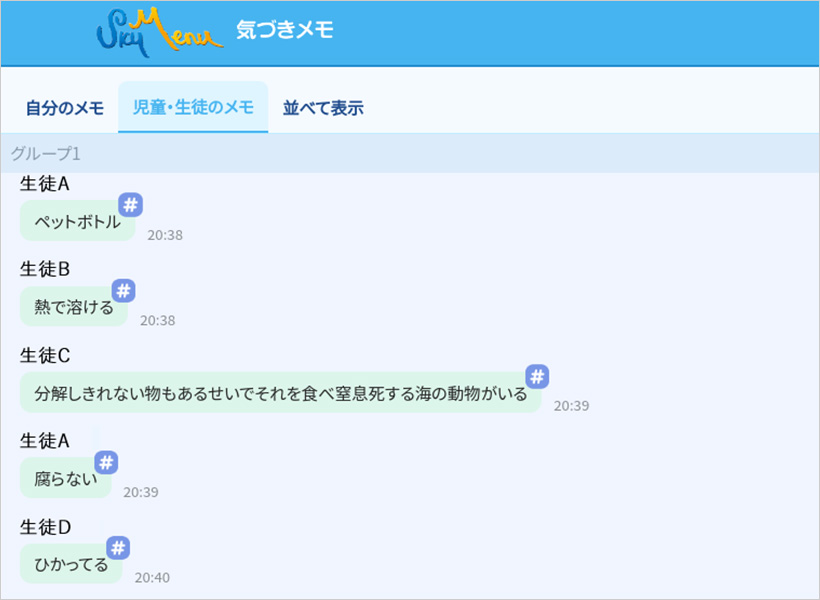

しかし、[気づきメモ]を活用することで、生徒全員が自分の意見を表現し、他の生徒と考えを共有することができる図1。声に出して発言することが苦手な生徒でも、身近なチャットベースの[気づきメモ]であれば、自分の意見を表現する機会を得ることができる。また、他の生徒の考えを参照することによって、新たな気づきや対話のきっかけを得ることも可能だ。このように主体的に、責任をもって、答えがひとつでない問いに向かい合い、「なんだろう」「なぜだろう」「どうしてだろう」といった疑問をもつことで、主体的な学びを引き出すことができると考えている。

図1自分の意見を[気づきメモ]に表現する

図1自分の意見を[気づきメモ]に表現する

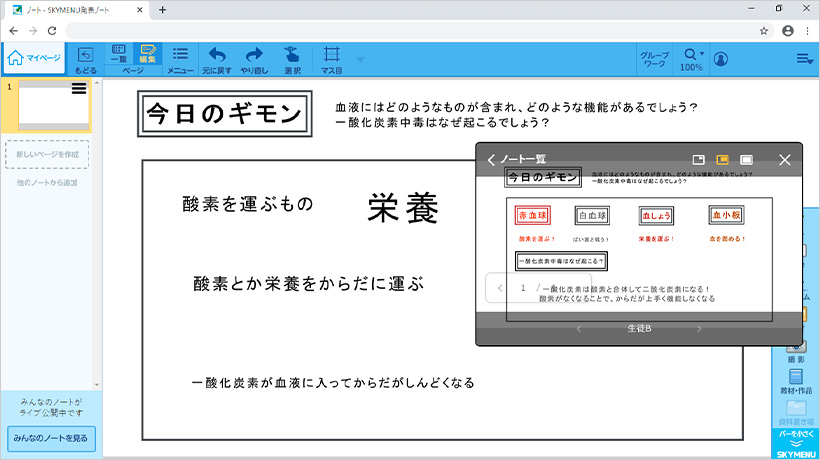

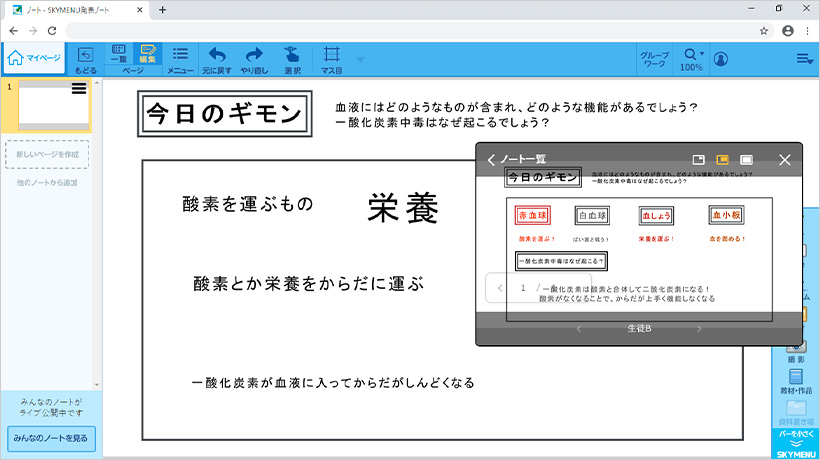

授業の導入の場面において、単元の問いを考え、授業のまとめの場面において、もう一度同じ単元の問いについて考えることを通じ、生徒自身が学びの変容(知識の再構成)を振り返り評価する「一枚ポートフォリオ評価(OPPA)」の考えを活用している。例えば、生物基礎の授業では「血液にはどのようなものが含まれ、どのような機能があるでしょう? 一酸化炭素中毒はなぜ起こるでしょう?」といった発問をする。

これまでは生徒ひとりひとりが単元のはじめと終わりに、一枚の紙に自らの考えを記入する形であったために、他の生徒の考えを参照する機会がなく、自分自身が「何がわかるようになったか」を振り返ることしかできなかった。また、一枚の紙を生徒自身がポートフォリオとして蓄積する場合、教員側がポートフォリオとして蓄積しにくいという課題もあった。

しかし、[発表ノート]と[ライブ公開提出箱]を活用することで、他の生徒の考えを参照しながら自身の学びを深め、協働的に学ぶきっかけを得られる。一枚のシートを生徒と教員がお互いにポートフォリオとして蓄積することができる。

まず教員が[発表ノート]でワークシートを作成し、生徒全体にそれを配付した後に、[ライブ公開提出箱]に配付したワークシートを提出してもらう。そうすることで、生徒同士が学習前のワークシートにどのような考えを記入しているのか確認できる図2。

図2[ライブ公開提出箱]で授業前の考えを他者参照できる

図2[ライブ公開提出箱]で授業前の考えを他者参照できる

これにより、他者のものの見方・考え方を獲得することで新たな疑問が生じ、より深い学びを引き出せると考える。また、学習前の考えに興味をもった他の生徒と、自由に[グループワーク]をできる環境とすることで、生徒の協働的な学びを引き出すことができる。授業後のワークシートにおいても、他者の表現の仕方や深い学びの視点を獲得し、自分自身の振り返りに生かすことができると考える。

[発表ノート]を活用することによって、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させた授業を実現できる。教員を中心に進められる一斉指導型の授業形態では、生徒ひとりひとりの特性を生かしきれず、授業に取り残される生徒が生じてしまう可能性があると考えている。[発表ノート]の[グループワーク]を用いることで、生徒グループごとにそれぞれのペースで課題に取り組み、それぞれの特性を生かしながら、学習を進めることができる。

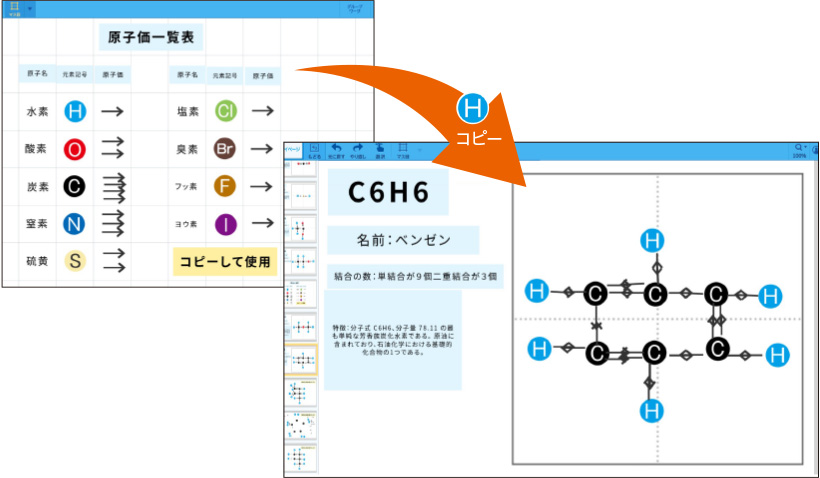

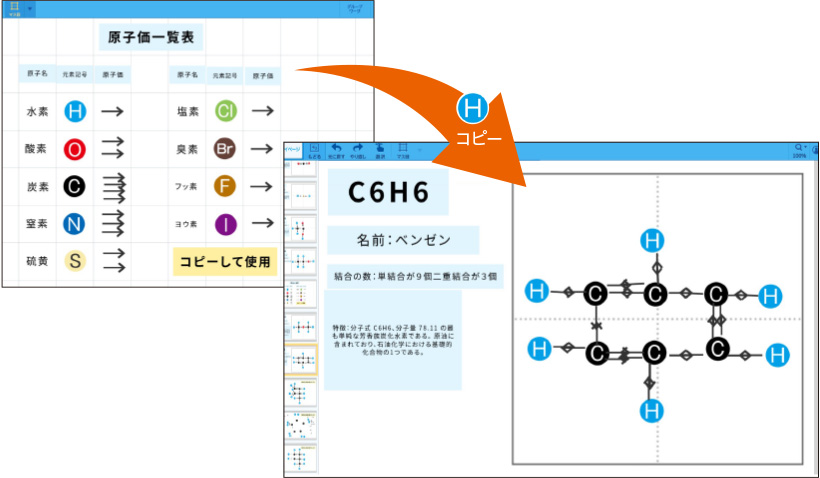

例えば、「原子価から分子構造を特定しよう!」という化学基礎の授業では、価標を矢印で、原子をスタンプで表現し、グループで相談しながら分子の構造を予想した。与えられた知識としてではなく、生徒および教員との対話の中で発見した知識は、本質的な理解につながると考えている。ベンゼン(C6H6)のような複雑な分子構造であっても、グループ全員でひとつのスライドを共有しながら議論を深めることで、正しい分子構造を発見することができた。図3

図3

図3

(上)[発表ノート]で、価標や原子の素材を配付

(下)素材をコピーし、[グループワーク]で協働しながら分子構造を予想した

また、分子式C5H10の構造異性体の数を予想するというような発展的な内容であっても、二重結合の位置に着目する生徒、環状構造を発見する生徒など、グループの中で生徒ひとりひとりの強みを生かすことができた。また、グループ全員で理解できるように、丁寧に教え合いをする生徒など、誰ひとり取り残さない学習を実現することができた。[グループワーク]では、作成したワークシートをそれぞれの[発表ノート]内に保存できるので、振り返りの場面では個人ワークとして実施するなど、メリハリをつけた授業を展開することも可能だ。

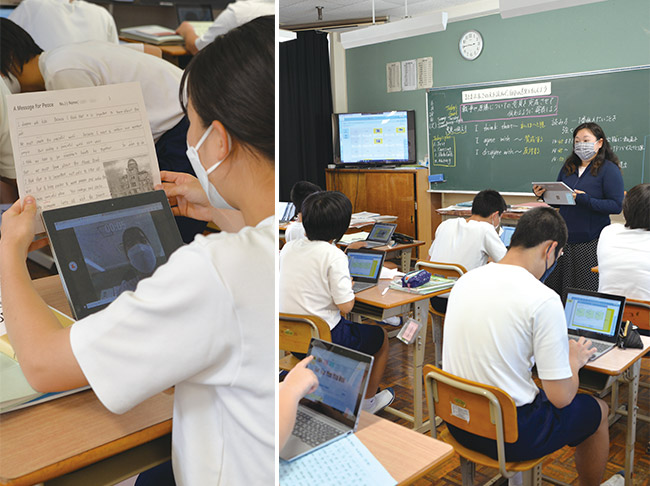

今から15年ほど前、私が高校生のときには、教員はプロジェクターを用いてスライドショーを投影しながら講義を進め、生徒は穴埋めプリントを埋めていくといった授業が標準化されていたように思う。そのときには存在しなかった生徒1人1台端末の存在こそが、新しい日本型教育を考えるきっかけになると考えている。教員自身が主体的・対話的で深い学びの視点を持ちながら、生徒1人1台端末の活用について探究し、学び続ける姿勢が求められていると考える。

新しいことにチャレンジすると、失敗することも多くある。しかし、楽しみながら自信をもって授業に取り組んでいる姿勢から、生徒はネガティブなメッセージよりも、ポジティブなメッセージを受け取ってくれている。生徒には、失敗を恐れずに、答えのない問いに向き合い、自信をもって自分の意見を表現できる学習者になってもらいたい。

(2025年3月掲載)

![【タブレット端末活用】[気づきメモ]を交流して、音楽の特徴に迫る](https://www.sky-school-ict.net/file/post/thumb/bn230531_01.jpg)

![SKYMENU Cloud 新機能[気づきメモ]対話と共感で深まる、子ども主体の鑑賞活動](https://www.sky-school-ict.net/file/post/thumb/bn230627_01.jpg)