授業の様子をYouTubeでご覧いただけます

※再生ボタンを押すと動画が始まります。この動画は音声を含みます。

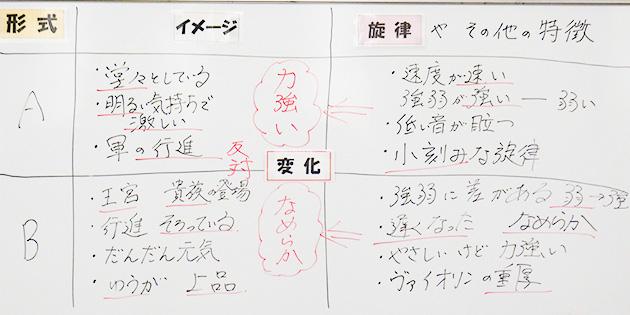

本時は、エルガー作曲「威風堂々 第1番」を題材に、小刻みで激しい旋律A(主部)と、なめらかで伸び伸びとした旋律B(トリオ)の、2つの対照的な旋律の特徴を捉え、曲想の変化との関わりを理解することを目標としている。そして、楽曲全体を通して、対照的な2つの旋律が交互に繰り返されるABAB形式の変化を味わう学習である。

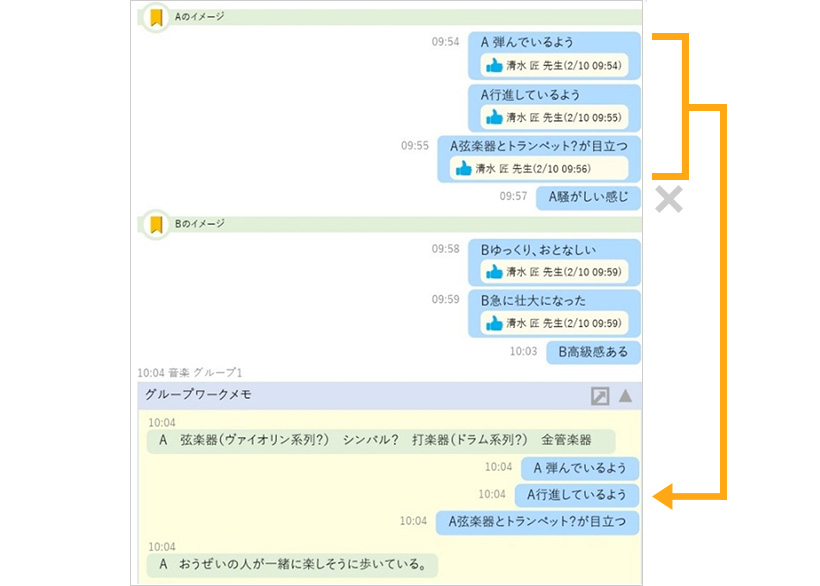

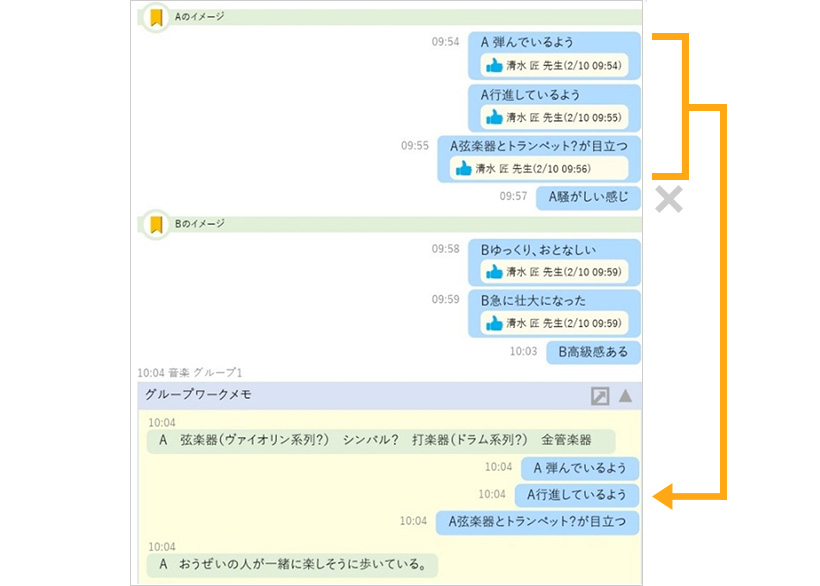

「威風堂々 第1番」は、中間部(トリオ)の旋律が非常に有名で、小学校時にリコーダー奏をした経験をもつ子どもも多く、馴染みのある楽曲である。楽曲全体を聞いた子どもたちは、すぐに2つの旋律が繰り返されているという形式に気づくことができた。そこで、それぞれの旋律を取り上げ、その特徴を詳しく聴き取っていった。『SKYMENU Cloud』の[気づきメモ]機能を活用し、楽曲を聴いて気づいたことを、各自のタブレット端末にメモをしていった。次に、[グループメモ]機能で友達とメモを出し合い、それぞれの気づきを共有したり、楽曲を聴いて想像したことを共感しあったりした。最終的に、学級全体で2つの旋律の特徴とその違いを確認し、対照的な曲想が生み出された理由について、理解していくことができた。

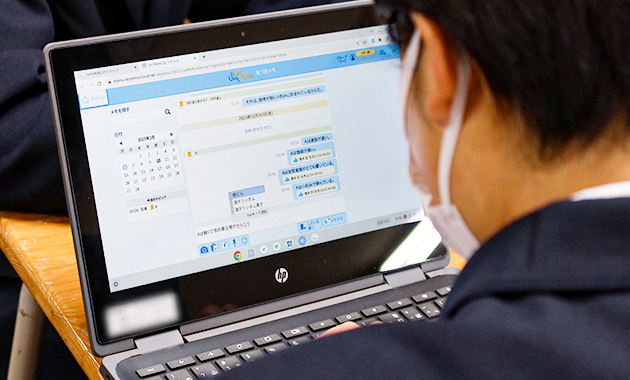

音楽科は時間芸術であり、楽曲はどんどん進行していき、瞬間の気づきは色あせていく。音楽を聴いて感じたことは、その場ですぐにメモをしていく必要がある。そこで、気軽にメモを取って蓄積していける[気づきメモ]機能を活用した。

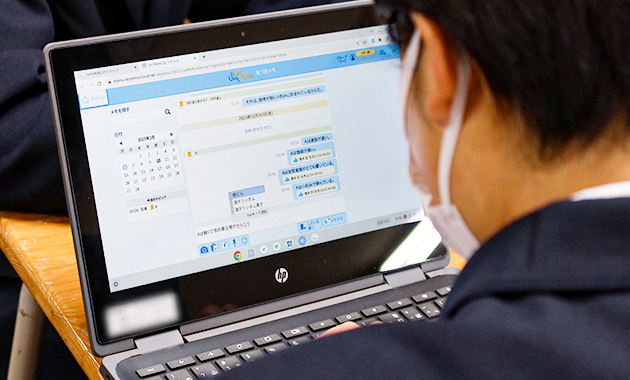

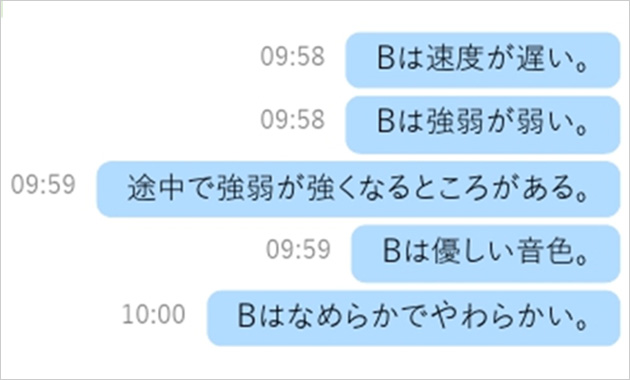

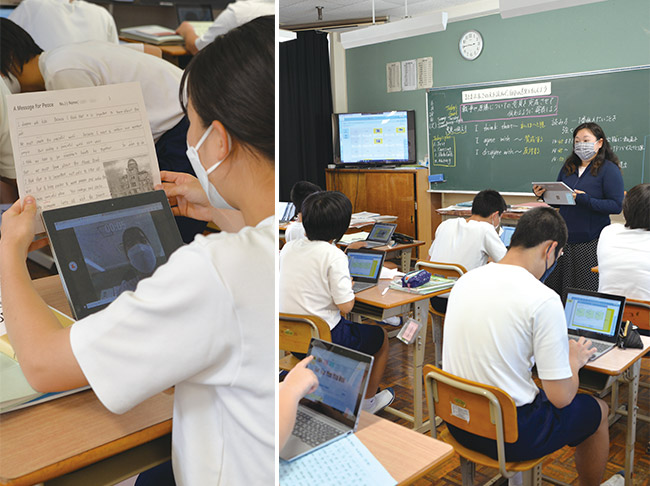

子どもたちは、音楽を聴きながら、聴き取ったことや、想像した情景を自分のタブレット端末にメモしていった。はじめは「強弱が強い」「行進している様子」など、おおまかな特徴が多くメモされていたが、何度か繰り返し聴くことで、より細部にまで気づけるようになり、「金管楽器が多い」「旋律が小刻みなリズム」「王宮の中で偉い人が堂々と行進している感じ」などと、詳しく特徴を聴き取ることができるようになった。タイムライン上に自分の気づきが増えていくことで、たくさん見つけてメモを増やしたいという思いも、自然と生まれていたように見えた。普段の授業では、楽曲をじっくり聴いて1つや2つの総合的な特徴を記入する子どもが多いが、今回の[気づきメモ]機能では、「メモ」という性質や、タイムライン上に縦に並ぶSNSの感覚からか、その場その場での小さな気づきを、たくさんメモしていく姿が多かった。

▲ 曲の特徴を聴き取り、気づきをメモする

▲ 曲の特徴を聴き取り、気づきをメモする

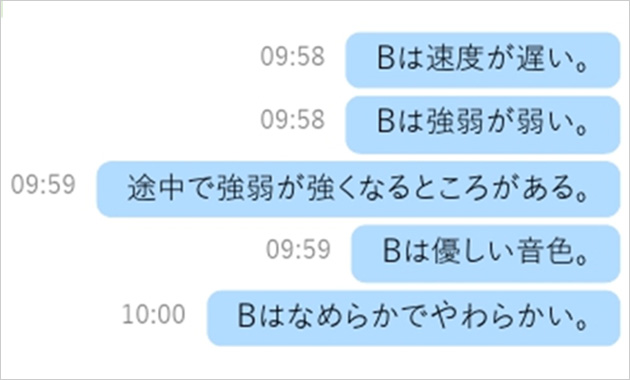

▲ 子どもが端末上に気づきを残す[気づきメモ]

▲ 子どもが端末上に気づきを残す[気づきメモ]

▲ [グループワーク]機能を活用して各自がメモした内容を共有しながら意見交流

▲ [グループワーク]機能を活用して各自がメモした内容を共有しながら意見交流

自分のメモを貯めたところで、グループで共有し合う時間を設定した。まず、近くの席の友達とグループを作り、自分のメモの中から、友達に見せたいメモを選択した。普段の授業では、どうしても中心的に話をする子どもと、黙って聞いている子どもに別れてしまうことが多い。特に音楽の授業の場合、得意な子どもと苦手な子どもが二極化する傾向が強いため、自分の考えを言わずにグループ活動を終えることもある。しかし、[気づきメモ]の[グループメモ]機能を活用すると、まず全員が自分のメモを出し合ってから話し合いを始めるようにルール設定をすることができる。自信がなくても、どれか1つでも自分の気づきを出すことで、参加意識を高めてグループ活動ができるようになったと感じた。

はじめは、出されたメモを黙々と読む時間が生まれ、授業者として「せっかくグループの形態にしたのに、会話が生まれないなんて、どうしよう」と不安になったが、ひととおり読み終えると、一気に話し合いが盛り上がった。「思い浮かべた様子が私と一緒だね」「なるほど、確かにAの部分って、激しい旋律だったよね」などと共感する姿が多々見られた。また、「表彰式の様子ってどういうこと?」「低音が強めってどこの部分?」などと質問し合い、どのグループも、友達と会話をしながら、楽曲への理解を深めていくことができた。中には、「先生、もう一度Aの部分の音楽を流して」と言って、音楽で確かめようとする姿も生まれた。

普段の話し合い活動では、なかなか友達の考えをワークシートにメモしたり、自分の考えの脇に書き添えたりする余裕はなく、会話をすることに夢中になってしまう。しかし、[気づきメモ]の[グループメモ]機能の場合、友達の気づきもしっかりと自分の端末に記録され、この後のまとめの活動に生かしていけるという良さも生まれた。

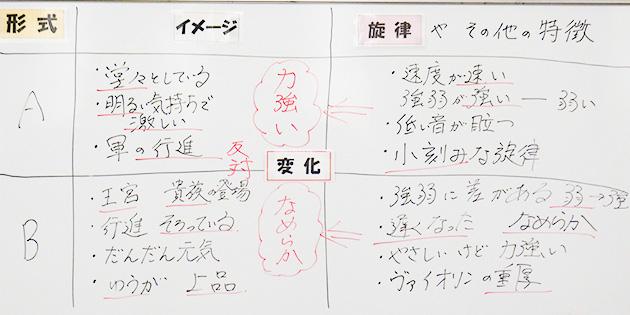

▲ 本時のまとめとして、楽曲の特徴を学級全体で整理

▲ 本時のまとめとして、楽曲の特徴を学級全体で整理

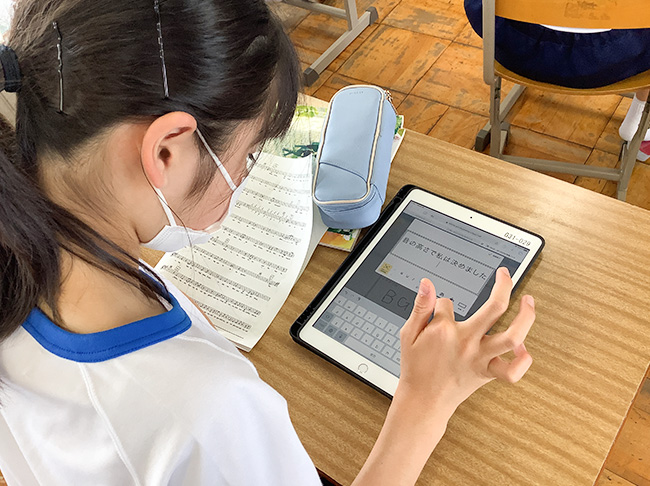

楽曲の特徴を学級全体で整理した後、本時のまとめとして、それぞれの旋律の特徴と曲想との関わりを端的に言葉で表現する活動を行った。ここでも、[気づきメモ]のメモにまとめを入力することで、教員端末でも一人ひとりの記入内容を確認することができ、授業後の評価にもスムーズに生かしていけると考えた。

子どもたちは、これまで積み重ねてきたメモや、[グループメモ]機能で得た友達の考えを見返して、学習の足跡を振り返りながら、本時のまとめを考えていった。その際、[しおり]機能を活用して、「Aの部分のまとめ」「Bの部分のまとめ」「全体のまとめ」と区切りを入れ、一つひとつの旋律の特徴を個別に表現できるようにすることで、2つの旋律の特徴や曲想の変化と、それらが生み出す楽曲全体の特徴を、ポイントを絞って整理することができるようにした。(さらには、この[しおり]が

次時の活動

次時の活動

に大きく影響することになる)

例えば以下のように、2つの旋律の特徴と曲想の関わりを理解し、端的に言葉で表現する子どもが多くいた図1。

図1それぞれの旋律について、端的な言葉で表現 ※記述内容を抜粋して掲載

| Aの旋律 |

軍隊などが大人数で行進し、疾走感を感じる様子が思い浮かぶ。

それは、旋律が小刻みに弾んでおり、速度が速く強弱が強いため、力強さを感じられるからだ。

|

| Bの旋律 |

退場し、夜が明け太陽が出てくるような様子が思い浮かぶ。

それは、旋律がなめらかでやわらかく、一つ一つの音を伸ばして演奏しているからだ。

|

| 全体の特徴 |

AとBは対照的で、交互に出てくることにより、迫力が出て印象に残りやすくなっている。

使われている楽器も、金管楽器中心から弦楽器中心になり、壮大な感じに変化している。 |

上記のような充実したまとめを、たくさんの子どもが書くことができた。また、とある子どもが「グループワークで得た友達の気づきも、活用していいか」と聞いてきた。グループでの話し合いで、自分の考えが深まり、それを土台にして、新たな気づきが生まれたのだろう。もちろん構わないと伝え、自分の考えと友達の気づきを融合させた考えを表現することができた。

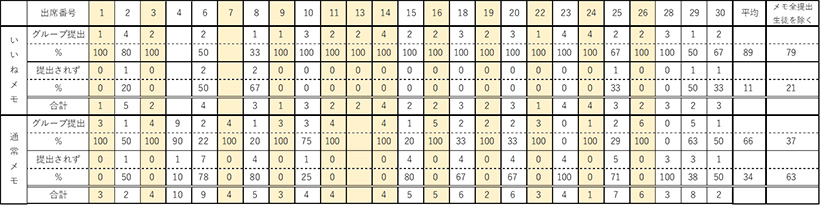

これらの背景には、[いいね]機能の効果が考えられる。子どもたちが自分の気づきをメモしている最中に、教員端末から子どものメモに「いいね!」の表示をつけることができる。これによって、子どもたちは、先生も認めてくれたからと背中を押され、自信をもってグループに自分の考えを出したり、学級全体に発表したりすることができたと、授業後の感想で記述した子どもが多かった。

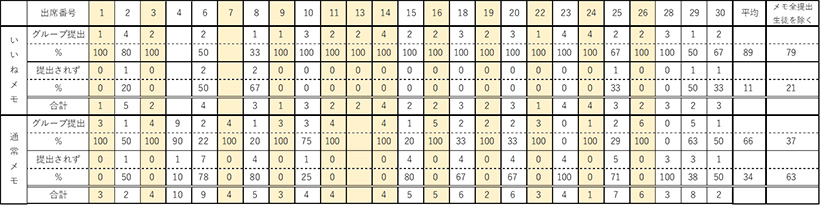

以下に、授業クラスにおける、[グループメモ]に提出されたメモの状況を分析した図2。すると、授業者が「いいね!」をつけたメモの89%が自分の意見として[グループメモ]に提出された。対して、「いいね!」がついていなくても、自分の意見として[グループメモ]に提出されたのは、66%にとどまった。さらに、この中で、自分のメモの全てを提出した子どもを除外し、自分の意志でメモを厳選して提出した子どものうち、「いいね!」がついていないメモを提出した子どもは37%しか提出されていないことが分かった。

図2[グループメモ]に提出されたメモの状況(色付きは自分のメモ全てを提出した子ども)

図2[グループメモ]に提出されたメモの状況(色付きは自分のメモ全てを提出した子ども)

普段の授業では、机間指導で子どもに声をかけて褒めたり、ワークシートに下線を引いて丸をつけたりしながら、子どもの考えに瞬時に価値づけを行ってきた。しかし、机間指導の中で、全ての子どもの考えを見ることは難しいし、子どものワークシートの文章を読むにも時間がかかる。この[気づきメモ]の[いいね]機能の場合、教員端末に子どものメモがリアルタイムに次々と表示されていき、その場にいながらたくさんの子どもに「いいね!」と価値づけることができた。

▲ 教員からの「いいね」が、グループメモに投稿する後押しになっていることが分かる

▲ 教員からの「いいね」が、グループメモに投稿する後押しになっていることが分かる

また、先述のとおりメモという性質上、一つひとつの文章量が短く、比較的すぐに読んで評価判断することができる良さもあった。音楽科の場合、他教科と違って、個人の感性に基づく考えには、正解も不正解もない教科である。十人十色の感じ方を共感し合える良さがある一方、間違っていないという確証を持ちづらいという側面もあり、友達や学級全体に自分の考えを述べるのに、不安が大きい教科の特性がある。その点、教員から認めてもらった考えであれば、自信をもって発表することができ、学級全体での話し合いも、たくさんの意見が出て活発に深めることができた。音楽科の教科特性から見て、[いいね]機能の効果は絶大であった。

![SKYMENU Cloud 新機能[気づきメモ]対話と共感で深まる、子ども主体の鑑賞活動](https://www.sky-school-ict.net/file/post/thumb/bn230627_01.jpg)