実践レポート

『SKYMENU Cloud』新機能[気づきメモ]のプロトタイプ版を使った授業を、茨城県の緑桜学園 那珂市立芳野小学校 仲田 祐也 教諭に実践していただきました。授業の内容を解説いただくとともに、[気づきメモ]の活用ポイントや活用効果を伺いました。(2023年3月取材)

※[気づきメモ]機能の画面は、開発中のため製品版とは異なります。

仲田 祐也

教諭

茨城県 緑桜学園 那珂市立芳野小学校

授業の様子をYouTubeでご覧いただけます

※再生ボタンを押すと動画が始まります。この動画は音声を含みます。

本実践は、学習指導要領第5学年の内容「(5)ア(ア) 自然災害は国土の自然条件などと関連して発生していることや,自然災害から国土を保全し国民生活を守るために国や県などが様々な対策や事業を進めていることを理解すること」、および「イ(ア) 災害の種類や発生の位置や時期,防災対策などに着目して,国土の自然災害の状況を捉え,自然条件との関連を考え,表現すること。」を受けて設定しており、我が国の国土の、自然環境と国民生活との関連を捉えていく学習です。

災害の種類、発生の位置、時期、防災対策などに着目し、地図帳や各種資料、インターネット検索で調べてまとめ、国土の自然災害の状況を捉えていきます。また、自然条件との関連を考え表現することを通して、自然災害は国土の自然条件などと関連して発生していることや、自然災害から国土を保全し国民生活を守るために、国や県などがさまざまな対策や事業を進めていることを理解します。

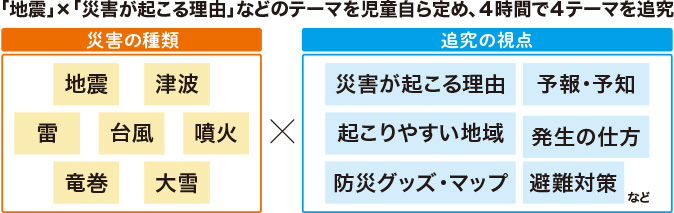

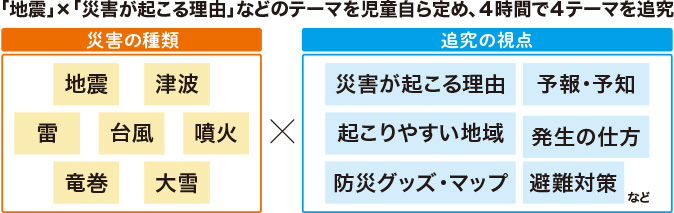

単元の流れとしては、まず児童に、日本は国土面積は61位であるが、その一方で、自然災害の発生数が世界198か国中5位と多いというギャップを示しました。その上で、「わたしたちの生活を自然災害から守るために大切なことはどんなことだろうか」を単元を通した学習課題として設定。児童一人ひとりが予想を立てて、「災害が起こる理由」「起こりやすい地域」「避難対策」などの追究の視点を挙げていきました。

その視点を基に、各自が調べたい災害の種類を組み合わせて、「地震×災害が起こる理由」などの4つのテーマを決定。第2次(全4時間)の学習計画を立て、自ら進度を調整しながら追究していきました図1。

図1

本記事でご紹介する実践は、全7時間中の5時間目。[気づきメモ]を活用した追究に取り組んで3時間目にあたります。教科書を活用して追究することを基本としつつ、児童がインターネット検索や友だちと協力して進めることを、自ら選択して展開していきました。[気づきメモ]は、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を支えるツールとして本実践に取り入れています。

| 単元計画(全7時間) |

| 1次 |

第1時 |

日本の災害の様子はどのような特色があるだろうか。

|

| 第2時 |

日本ではどのような自然災害が起きているだろうか。また、それぞれどのような特色があるだろうか。

|

| 2次 |

第3~6時 |

追究 学習計画に沿って、学習課題を解決するための材料を集めよう。(本時:第5時)

|

| 3次 |

第7時 |

自然災害と国土とのかかわりや、防災についてまとめよう。

|

- 災害の種類や発生の位置や時期、防災対策などに着目して、国土の自然災害の状況を捉え、自然条件との関連を考え、表現している。(思考・判断・表現)

- 自然災害と国土のかかわりや、防災対策などについて、学習計画に沿って、主体的に学習問題を追究し、解決しようとする。(主体的に取り組む態度)

| 学習活動・内容 |

タブレット端末活用場面 |

| 1.前時の振り返りを共有する |

|

| 2.単元を通した共通学習課題と本時の問いを確認する |

|

| 本時の問い「学習計画に沿って、学習課題を解決するための材料を集めよう」 |

| 3.各自の学習計画に沿って、本時の学習課題について追究する

❶自然災害と地形の関係

❷自然災害と気候の関係

❸日本に自然災害が多い理由

❹自然災害に対する国や県、市の取組

❺自然災害の被害を減らすための取組

❻自然災害発生時の体制作り

❼自然災害に対して、わたしたちにできること

❽日常で行っておくべき対策 など

|

- 『SKYMENU Cloud』の[気づきメモ]で、教科書やインターネット検索などで調べたことや気づいたことを蓄積する。

- 学習のゴールとして「振り返りシートにまとめること」を提示し、画像などもメモに保存して残すように伝える。

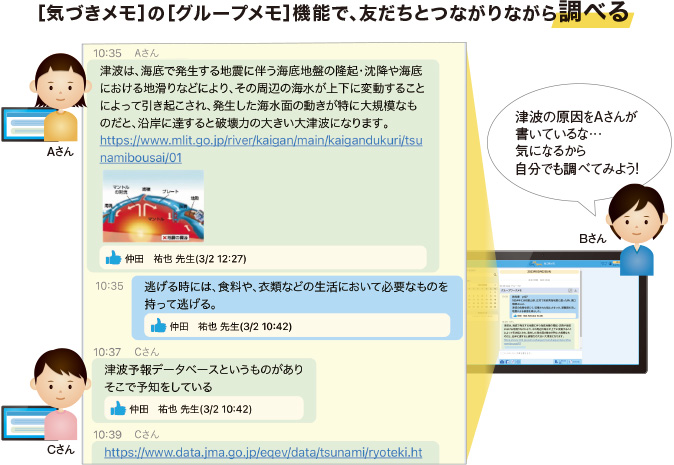

- [気づきメモ]に蓄積したメモの中から、グループで共有したいメモを選び、[グループメモ]に提示。追究したことを共有し、学習課題に対してより深い理解を促すようにする。その際、[グループメモ]は、追究の視点ごとに開き、自分の意見を深めたり、広げたり、まとめにつなげたりしやすくする。

|

| 4.本時の学習を、振り返りシートにまとめる |

- 『SKYMENU Cloud』の[発表ノート]で、振り返りシートの枠を配付することで、本時の振り返りのときのつまずきを少なくする。

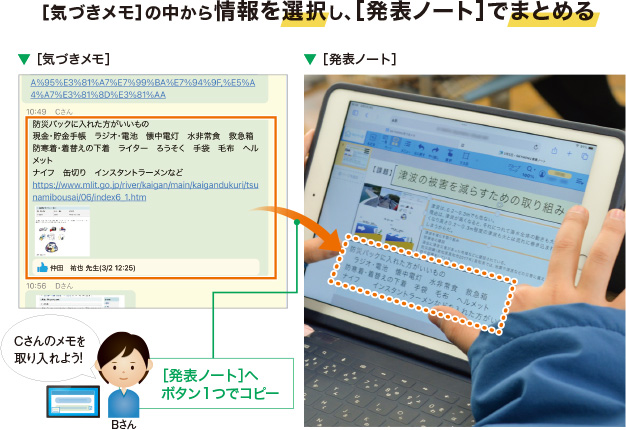

- 自分のメモや[グループメモ]で蓄積したメモから、必要なキーワードや資料のみを選択。それらを活用して振り返りをまとめ、自らの学びを整理し、足跡を見えやすくする。

- 『SKYMENU Cloud』の[提出箱]にデジタルで提出させることで、全員の考えを即座に評価し、次時につなげていく。

|

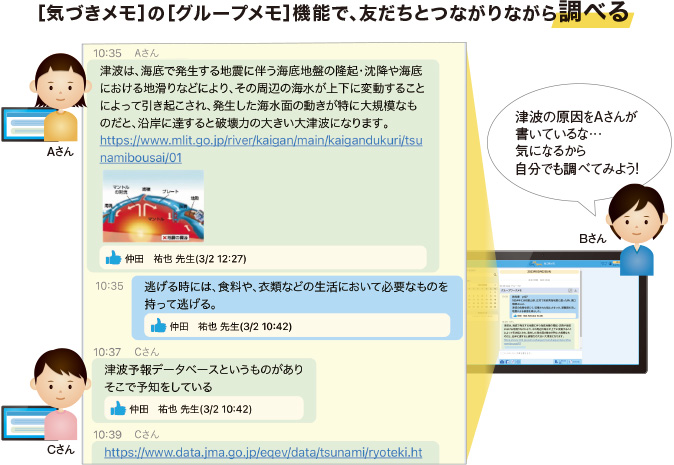

本時は追究の3時間目です。前時同様に児童は教科書やインターネット検索を活用して、一人または友だちと学びを進めていきました。一人ひとりが自分に合った学習方法を選択し、自らの学習を調整。そして学習課題の解決に向けて、気づいたことや分かったことを[気づきメモ]にメモして蓄積していきました。[グループメモ]機能を使えば、「地震」「台風」など同じ災害を調べている友だちとつながり、気づきを共有できるので、意見を練り上げたり、広げたりして深い学びへとつなげていきました。

また、[気づきメモ]はインターネットを見ながら使用できるため、さまざまな情報を見るなかで必要だと思った情報を手早く[気づきメモ]に記録し、蓄積できます。インターネット上の画像や絵、教科書や資料集の資料も記録できるので、視覚的に分かりやすく記録を残せます。

最終的には、集めたタイムライン上の気づきから取捨選択して、振り返りに活用します。[グループメモ]も含めたすべての気づきの中から、必要な情報だけを選択するので、これまでの気づきを十分に踏まえた上で、自分の考えをまとめられます。

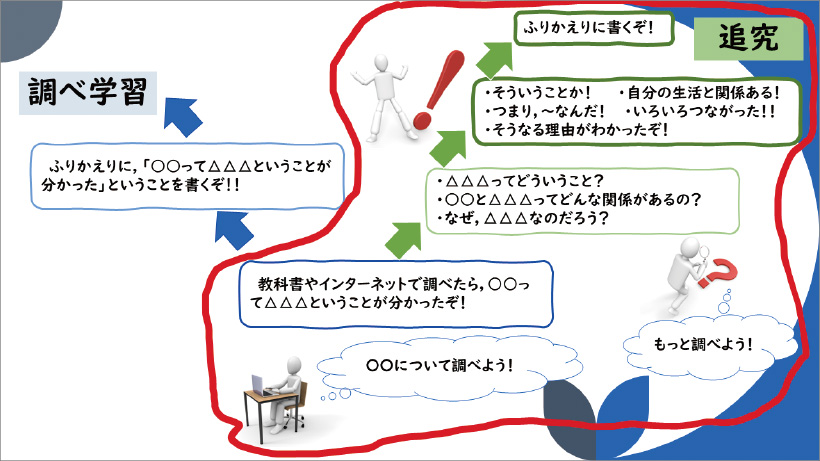

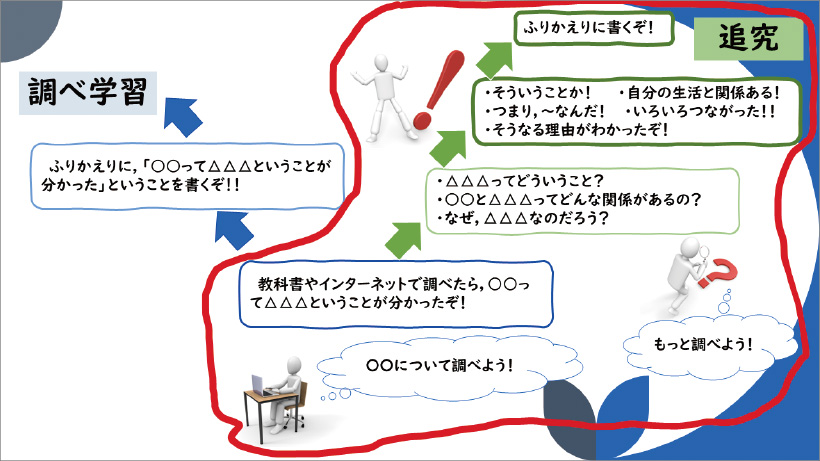

今回の実践では、これまでの紙のノートでは実現できなかった、一歩踏み込んだ学習のまとめや振り返りをめざして[気づきメモ]を活用しました図2。

図2授業の冒頭で仲田先生が示したスライド。振り返りに向けて、調べたことを[気づきメモ]に蓄積する意図を児童たちと共有した

図2授業の冒頭で仲田先生が示したスライド。振り返りに向けて、調べたことを[気づきメモ]に蓄積する意図を児童たちと共有した

本時は、これまでの追究2時間分の自分のメモと、[グループメモ]で共有した友だちのメモがタイムライン上に蓄積されている状態から授業がスタートしました。常に自分の学びに立ち返って考えられるので、「学びの連続性」という観点では大変有効でした。社会科のように、単元を通して児童一人ひとりが追究していくような学習展開において、[気づきメモ]は非常に有効な機能です。

社会科の学びでは、広い視野でさまざまな意見を受け入れて、それを基に自分の考えを練り上げるという学習展開が大切です。[グループメモ]では、友だちが見つけた情報がリアルタイムに送られてくるので、そこから新たな気づきが生まれ、学びが広がり、深まっていきました図3。

図3

また[グループメモ]は、同じグループであれば、席が離れている友だちのメモを手元の端末で見られます。「こんなWebサイトを見つけて、こんなことを調べているんだ」と気づき、そこから学びを深めていく様子が見られました。

単元の終末に学習課題「わたしたちの生活を自然災害から守るために、どのようなことが大切だろうか」に対して、4つの追究を行い、最後に振り返りを書くことを学習のゴールに設定していました。

児童は、各追究の振り返りをまとめる際に、それまでに蓄積した[気づきメモ]を見返すのですが、わずか1時間の学習であっても、自分が調べたことと友だちが調べたことを合わせると、膨大な情報量になります。

さらにその情報は、自分の課題に当てはまるものもあれば、そうでないものもあります。膨大な[気づきメモ]の情報の中から、課題解決に必要な情報を考えて選択し、振り返りをまとめていくという行為は、教科のねらいに迫るとともに、情報を取捨選択する力の向上、つまり情報活用能力の育成につながったと思います。

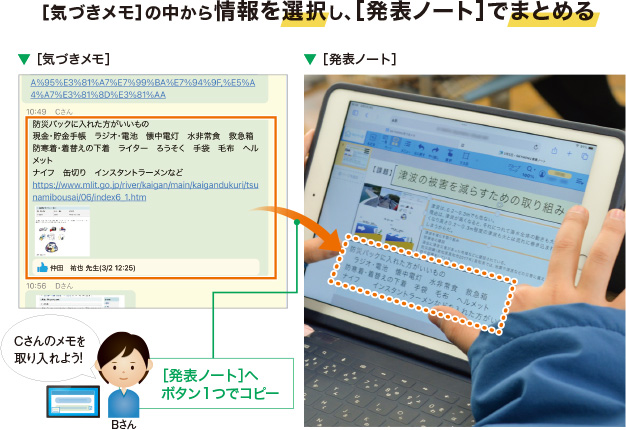

また、それらの学習活動を効率的に、そして充実させる上で、選んだ[気づきメモ]が[発表ノート]に簡単にコピーできる仕組みは、非常に有効でした。

これまでの授業は、「二度手間」が多かったと思います。例えば児童が発表する場面では、ノートに書いたことと同じことをもう一度画用紙に書かなければならなかったり、わざわざ端末に入力したりする必要がありました。

[気づきメモ]は、使いたいメモを選ぶだけで[発表ノート]にデータがコピーされるので、学習のまとめや振り返りにすぐ取りかかれます図4。児童たちのストレスが少なく、非常にスムーズに振り返りが行えました。手で字を書くことに抵抗がある児童も意欲的に取り組めていました。

図4

授業中は、「教える」というよりも「つなげる」という役割を意識して立ち回りました。

例えば、インターネット検索で調べ学習を行う際にあるのが、関係ないWebサイトを調べていたり、学者が書いた難しい論文などに行き着いたりすることです。そうすると、「この字が読めない」「この言葉の意味が分からない」となり、思うように学習が進みません。そこで、「この学習課題だったら、このWebサイトの方がいいよ」と教材と児童をつなげたり、児童の[気づきメモ]を閲覧して「〇〇さんが同じようなことを調べているよ。いい気づきをしているから、席まで行って聞いてみたら?」と児童同士をつなげたりする支援を行いました。

また、「いいね」ボタンも活用しました。ボタンを押すことで、児童は「これで良かったんだ」と実感できます。「いいね」ボタンは、次の3つの視点で見取り押していました。

- 追究の視点に沿って調べられているか

- 文字と資料、画像がセットになっているか

- キーワードで表現されているか

社会科では、写真やグラフ、地図などから情報を読み取って思考することが大切です。[気づきメモ]は、Webサイトの写真を簡単に保存できるので、最初は写真だけを載せていて言葉が添えられていないとか、教科書やWebサイトの記述内容がそのまま入力されている、という様子もありました。そこで本時の冒頭で振り返りのグッドモデルを提示したり、机間指導で「この写真や資料から何が分かったのか」「何が一番大事だと思ったか」「キーワードで表そう」と繰り返し問いかけたりしました。

個別の知識の一つひとつが関連付けられ、

やがて概念的な知識に昇華し、

学習内容の定着につながっていく。

[気づきメモ]を活用して、大きく次の3つの良さを感じました。

タイムライン上で蓄積された自分の気づきを見返すことで、児童は自分の学びを客観的に振り返ることができていました。課題解決がどこまで進んでいるのかを把握し、次の時間の学習へとつなげられるのです。

さらに[グループメモ]で、友だちの意見も把握できるので、友だちと自分の学びをつなげることもできました。

これは本時のように、児童自らが学習計画を立てて進めるような学習展開で有効で、自らの学習進度を調整できます。自己調整する力の育成をする上で、有効だったと思います。

本時で学んだことは[気づきメモ]のタイムライン上で、学校でも家でもいつでも見返せます。連続した学習によって、学びにつながりが生まれ、社会科で獲得した個別の知識の一つひとつが関連付けられたように思います。関連付けられることで、やがて概念的な知識に昇華し、ひいては学習内容の定着につながっていくと考えています。

また[気づきメモ]には、タイムラインに区切りを追加できる[しおり]機能や、テキストや日付指定による[メモの閲覧・検索]機能などもあります。蓄積された膨大な情報(気づき)の中から自分に必要な情報を選んで活用することができます。自分の学習の成果をまとめに生かせるので、児童は達成感や手応えを感じていたと思います。

教師にとっても[気づきメモ]は有用です。児童のメモを一覧で、リアルタイムに確認できるので、教師の見取りや評価の材料となります。また、つぶやきを見返すことで、教師自身が自分の授業を評価し、それを次の指導につなげることもできます。いわゆる「指導と評価の一体化」を実現する上で有効です。

[気づきメモ]は、自分の意見が残せるだけでなく、友だちの意見を参考にしながら学びを広げたり、深めたりできるツールです。このようなツールを私たちが授業にうまく取り入れていくことで、知識を一斉に伝達する授業から、児童がつくる授業、いわゆる「児童主体の授業」へと転換を図っていけると感じています。

(2023年8月掲載)

![【タブレット端末活用】集めた情報を[シンプルプレゼン]にまとめて上手に発表しよう](https://www.sky-school-ict.net/file/post/thumb/bn220599_01.jpg)

![【タブレット端末活用】[資料置き場]を活用!操作を時短化し、鑑賞力を深めよう](https://www.sky-school-ict.net/file/post/thumb/bn220706.jpg)

![【タブレット端末活用】[発表ノート]で、作品を撮影して記録児童の意欲高まり、ねばり強く図画工作の授業で毎時間1人1台端末を活用](https://www.sky-school-ict.net/file/post/thumb/bn220916.jpg)

![【タブレット端末活用】個人追究から全体共有へ[発表ノート]と[ポジショニング]の活用](https://www.sky-school-ict.net/file/post/thumb/bn220699_01.jpg)

![【タブレット端末活用】児童が自分で選び、考えをもてる[発表ノート]の工夫](https://www.sky-school-ict.net/file/post/thumb/bn230410.jpg)