実践事例

得意な人だけじゃない!誰でもできるICT活用

[発表ノート]で広がるデジタルワークシートの活用

下川 健太 教諭

大阪市立磯路小学校

デジタルワークシートの活用でICTを日常使いへ

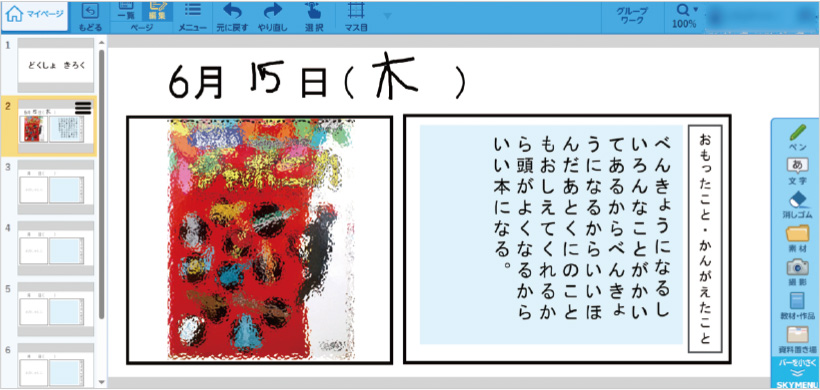

まずは、『SKYMENU Cloud』の[発表ノート]を、デジタルワークシートやデジタルノートとして活用する日常使いの実践をご紹介します。図書の時間に、のようなワークシートを使用しました。読んだ書籍の表紙をカメラで撮影し、ワークシートの左側に貼りつけます。[カメラ]機能を使えば、写真の貼りつけも容易です。

右側には、本を読んで思ったことや考えたことなど、感想を入力。[発表ノート]の文字入力ツールは手書き入力も可能なので、ローマ字を学習していない低学年でも端末上で文章を書けます。特に国語科の授業では、文章を縦書きで「入力するようにしたい」と思われる先生も多いと思います。[発表ノート]では、横書き入力だけでなく、縦書き入力も選択できます。

[提出箱]で児童の他者参照を促す

読書記録はクラウド上の[提出箱]に提出させることで、教員の端末上で児童の読書記録を確認できます。提出物は教員だけでなく、学習者同士でも閲覧できるので、児童間でお互いの読書記録を見合うことも可能です。他者参照を通して、児童は読書の幅を広げられます。なお、[提出箱]にはデータが残り続けるので、学期末に成績をつける際の資料としても活用できます。

このデジタルワークシートは、左側に写真や動画を貼りつけ、右側に文字を入力するという、とてもシンプルな形式です。読書記録以外にも、写真日記や音読ノートなどさまざまな場面で活用しています。

[発表ノート]で家庭学習に取り組み対面授業とつなげる

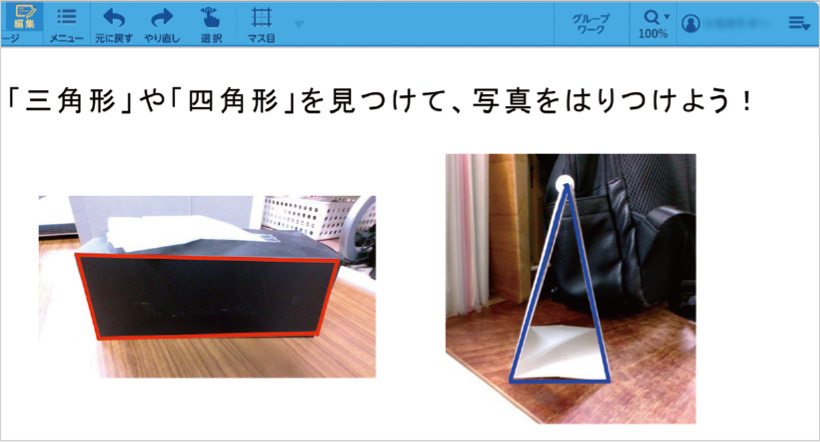

[発表ノート]を活用すれば、家庭学習と対面授業をつなげることができます。2年算数「三角形と四角形」では、「身のまわりの三角形や四角形を見つけましょう」という課題を出しました。児童は、端末を家に持ち帰り、自宅の中で三角形や四角形を探します。

この活用におけるポイントは、[発表ノート]に貼りつけた画像に、ペンツールを使って色つけをしていくという点。注目してほしいところや伝えたいところを色づけして示すと、相手によりよく伝わるので、表現力の育成にもつながりました。また、一度入力したものを簡単に修正できるのも、ICTの良さ。児童は間違いを恐れずどんどん入力していました。もし、この作業を紙のワークシートや画用紙で行うと、かなりの手間がかかるので、ICTならではの取り組みだと思います。

このように[発表ノート]を使えば、自宅でも課題に取り組めるので、家庭学習につながります。そして、家庭で取り組んだ課題を翌日の授業で共有することで、前時の振り返りや本時のめあてへつなげることも可能です。家庭学習と対面授業をつなげた授業デザインを行うことで、個別最適な学びや協働的な学びをさらに充実させられると考えています。

共同作業や思考の整理に[発表ノート]を生かす

続いて、[発表ノート]の[グループワーク]機能と、[気づきメモ]機能を活用した実践をご紹介します。[グループワーク]は、複数の児童が1つの[発表ノート]を共同編集できる機能。[気づきメモ]は、発見したことや疑問に思ったこと、分かったことなど、児童の気づきを蓄積・共有・活用できる機能です。6年総合的な学習の時間で行った「SDGsについて考える」という取り組みのなかで、これらの機能を活用しました。

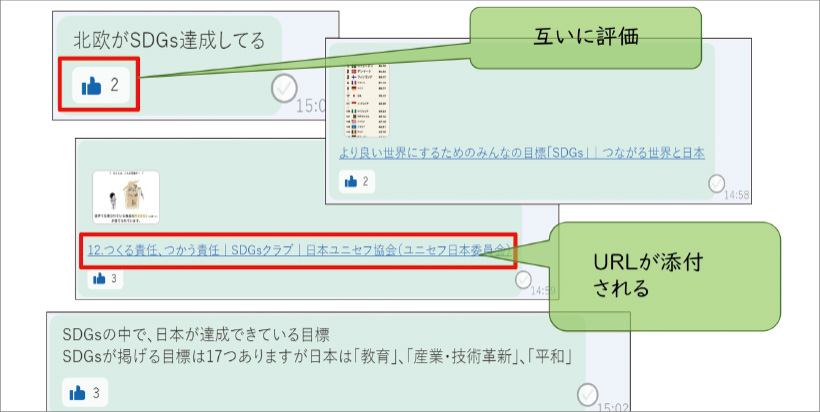

まず、探究的な学習の過程における情報収集として、SDGsに関する調べ学習を実施。Webサイトなどを使って調べ、分かったことや見つけた資料を[気づきメモ]で共有していきます。調べた内容を投稿するだけではなく、互いの投稿に「いいね」を送り合うことも可能です。自分が調べて投稿した内容に「いいね」をもらったら、うれしくなったり、励みになったりするという児童は多いと思います。

さらに、[気づきメモ]では、Webサイトの一部分をスクリーンショットし、画像として投稿することも容易です。画像には、引用元のURLも自動で添付されます。出典を意識できるので、著作権等、情報モラルの学習にも役立つと考えています。

[グループワーク]でピラミッドチャートを共有し話し合う

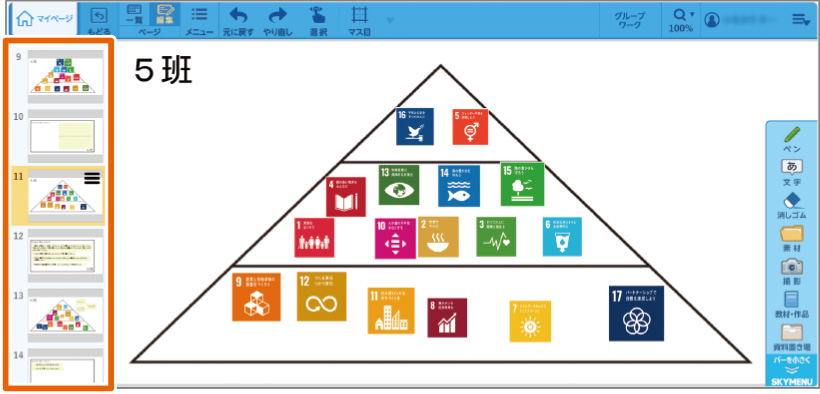

次の時間では、SDGsで掲げられている17の目標について「もし優先順位をつけるなら、どう考えますか?」という課題を出し、班ごとに話し合わせました。探究的な学習の過程における「整理・分析」の場面です。

ここでは、[発表ノート]でピラミッドチャートを使い、各班で考えをまとめていきます。話し合いのなかで出された意見を記録していくためのシートも添えました。[発表ノート]の[グループワーク]機能を使っているので、ワークシートは共同編集が可能です。また、話し合いの途中で、ほかの班の様子を確認することもできます。ほかの班ではどんな意見が出ているのか、どんなピラミッドチャートができているのか、他者参照をしながら自分たちの話し合いを深めている様子がありました。

なお、話し合いのなかで、「あの目標はどういう意味だったかな?」「○番の目標の内容はどうだったかな?」と、前提を振り返る必要が出てくることもあると思います。そんなときは、もう一度情報収集に戻ることができるよう、配付した[発表ノート]の最初のページに、SDGsについて詳しく解説されているUNICEFのWebサイトのリンクを入れました。児童が「もう一回調べたいな」と思ったら、すぐにWebサイトに飛び、調べ直しができる仕組みです。話し合いと調べ学習の往還がしやすいよう、工夫を施しています。この取り組みを通して、児童たちはSDGsに対する知識や考え方をより深めている様子がありました。

ICTは協働的な学びを進めるための学習環境

子どもは日々、生活のなかでいろいろな情報と出会います。ニュース番組や新聞、人からの話……。それらの情報を基に友達と交流するなかで、さらに自分の考えが深まっていく。そんな取り組みになりました。

ここまで、『SKYMENU Cloud』の[発表ノート]の[グループワーク]機能や[気づきメモ]機能を活用して、児童が協働的に学ぶ学習をご紹介してきました。協働的な学びを進めるためにはどのようなICTツールを取り入れるといいのか。それを考えることは、学習環境をデザインすることにつながると思います。今後は、児童の学習環境をデザインするという視点がより大切になると考えています。

積み重ねてきた教育実践とICTのベストミックスを図る

文部科学省のリーフレット『GIGAスクール構想の実現へ』には、「これまでの我が国の教育実践と最先端のICTのベストミックスを図ること」という記述があります。つまり、1人1台端末を使う、ICTを活用するというのは、まったく新しい教育実践を生み出すということではなく、今まで積み重ねてきた教育実践にICTの良さを加えて、ブラッシュアップしていくことなのだと考えています。そのような視点を大切にしながら、これからも取り組んでいきたいと思っています。

(2024年11月掲載)