文部科学省が定める「学習指導要領」に、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が示され、探究的な学習の重要性が注目されています。探究的な学習は、従来の教師主導の授業とは異なり、フィールドワークや体験活動、児童生徒の主体的な取り組みや考察が必要です。この記事では、探究学習が重視される背景や目的のほか、ポイントと進め方、実際の事例について解説します。

探究学習とは自発的な学びを育む学習活動のこと

探究学習とは、児童生徒が自ら問いを立て、情報収集や意見交流などを通じて解決に向かう学習活動のことです。自分が立てた問いに対して解決に向けた仮説を持ち、調査によって得た情報を整理・分析したり、クラスメートと協働して意見交流したりしながら学びを深めて行く学習法です。学習指導要領には「主体的・対話的で深い学び」の視点で授業改善を行うことが示されており、探究学習はまさにこの学び方に通じるものがあります。

■探究的な学習における児童生徒の学習の姿

※参考:文部科学省「今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開」(2023年5月)

探究学習では、課題を解決するために、児童生徒は地域へ出掛けたり、さまざまな体験活動を行ったり、多くの人と出会ったりして、学んでいきます。受け身の姿勢で知識を取り込んでいくのではなく、児童生徒一人ひとりが自らの好奇心や関心に基づいて主体的に学ぶこと、発見と考察を通して知識を吸収することを大切にしています。

これまでも「総合的な学習の時間」では、探究的な学習の方法が基本とされてきましたが、新学習指導要領により2022年度から高等学校では、「総合的な探究の時間」をはじめ、「古典探究」「地理探究」「理数探究」などの科目が設けられました。こうしたことから、より一層「探究」が重視されていることがわかります。

探究学習に、なぜ今取り組む必要があるのか?

2016年の文部科学省中央教育審議会の「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)」において、「予測困難な時代に、一人一人が未来の創り手となること」が示されました。世界的な情報化の波、DXの浸透やAIの進化、日本においても少子高齢化と労働力不足、地域間格差、自然災害への懸念など、明確な解決方法の見つからないさまざまな課題を抱えています。

このような先の見えない時代に求められるのは、正解のない問いに向き合い、多様な他者と協働しながら目的に応じた納得解を導く力です。現在、探究学習が注目を集めているのは、未来社会を切り拓く資質・能力の育成のためといえます。

探究学習の目的

育成すべき資質・能力を学習指導要領では、「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力、人間性等」という三つの柱に整理しています。探究の過程で児童生徒は、課題に根気強くじっくり向き合うことが求められます。さまざまな事柄を知り、多くの考えや意見に触れ、それらを整理し、考察していきます。そこで多くの知識や、ヒアリング・分析の技能を身につけることができるでしょう。

また、自分で課題を見つけて、情報を集めて分析し、それらをまとめて発表するという一連の活動を通して、思考力・判断力・表現力を育みます。課題解決においては受け身の態度ではなく、自分から主体的に取り組むこと、そして、グループで協力し合うことが重要です。このような活動が、学びに向かう力と人間性を伸ばすことにつながります。

探究学習と教科学習、調べ学習の違いとは?

ここでは、総合的な学習(探求)の時間や教科学習、調べ学習にはどういった違いがあるのかご説明します。

総合的な学習(探求)の時間と各教科の探究学習の違い

先述したとおり小中学校では、「総合的な学習の時間」で探求的な学習が行われており、高等学校では、2022年度に「総合的な探求の時間」が設けられました。小中学校の総合的な学習の時間では、探究的な見方・考え方を働かせ、教科や科目の枠を越えた横断的・総合的な学習を行います。自分の興味・関心から課題を見つけ出し、よりよくその課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力が目指されています。

高等学校の総合的な探求の時間も、教科や科目の枠を越えた学びであることは変わりありませんが、小中学校における総合的な学習の時間の取組を基盤とした上で、自己のキャリア形成の方向性と関連づけながら見方・考え方を組み合わせて、探究する力を育成することを目指しています。

さらに、高等学校では、総合的な探求の時間に加えて、古典探究・地理探究・日本史探求・世界史探求・理数探究基礎・理数探究も設けられ、各教科や科目のなかで探究が行われます。また、小中学校の教科の中でも、学習指導要領において探求的な学びが重視されており、例えば、算数・数学科における「数学的活動」では、「自ら問題を見いだし、解決するための構想を立て、実践し、その過程や結果を評価・改善する機会を設ける」とされています。

どちらの探究学習も自ら課題を設定し、その課題を探究する活動を通して、子ども自身がさまざまな課題を解決するための方向性を他者と協力しながら導き出すことが目指されています。

| 「総合的な学習(探求)の時間」で行われる探求学習 | 「教科」で行われる探究学習 |

|---|---|

| ・教科や科目の枠を越えた横断的 ・総合的な学習・自らの興味・関心に合わせた課題を設定する ・実社会や実生活における問題を考える |

・教科の学習の中で行われる ・教科の見方・考え方を組み合わせながら課題を解決する |

探究学習と教科学習の違い

探究学習は、教科における見方・考え方を横断的に活用し、実社会・実生活の課題を探究し、自己の生き方を問い続ける学びです。

一方で、教科学習は、計画的に整理された知識や文化を教えることで、子どもの資質・能力を育てることを目指し、基礎的な力を養う学びです。

探究学習では明確な答えのない課題を探究しながら、実社会が抱えるさまざまな課題を解決しようとする学びを大切にされています。

探究学習と調べ学習の違い

課題の答えを調べて情報をまとめるのが「調べ学習」です。探求学習は、自分の興味・関心に結びつけながら 課題を設定、調査、まとめをするというサイクルを繰り返します。教科を越えた幅広い知識を活用し、多面的に分析し、考察することが求められます。

探究学習の進め方

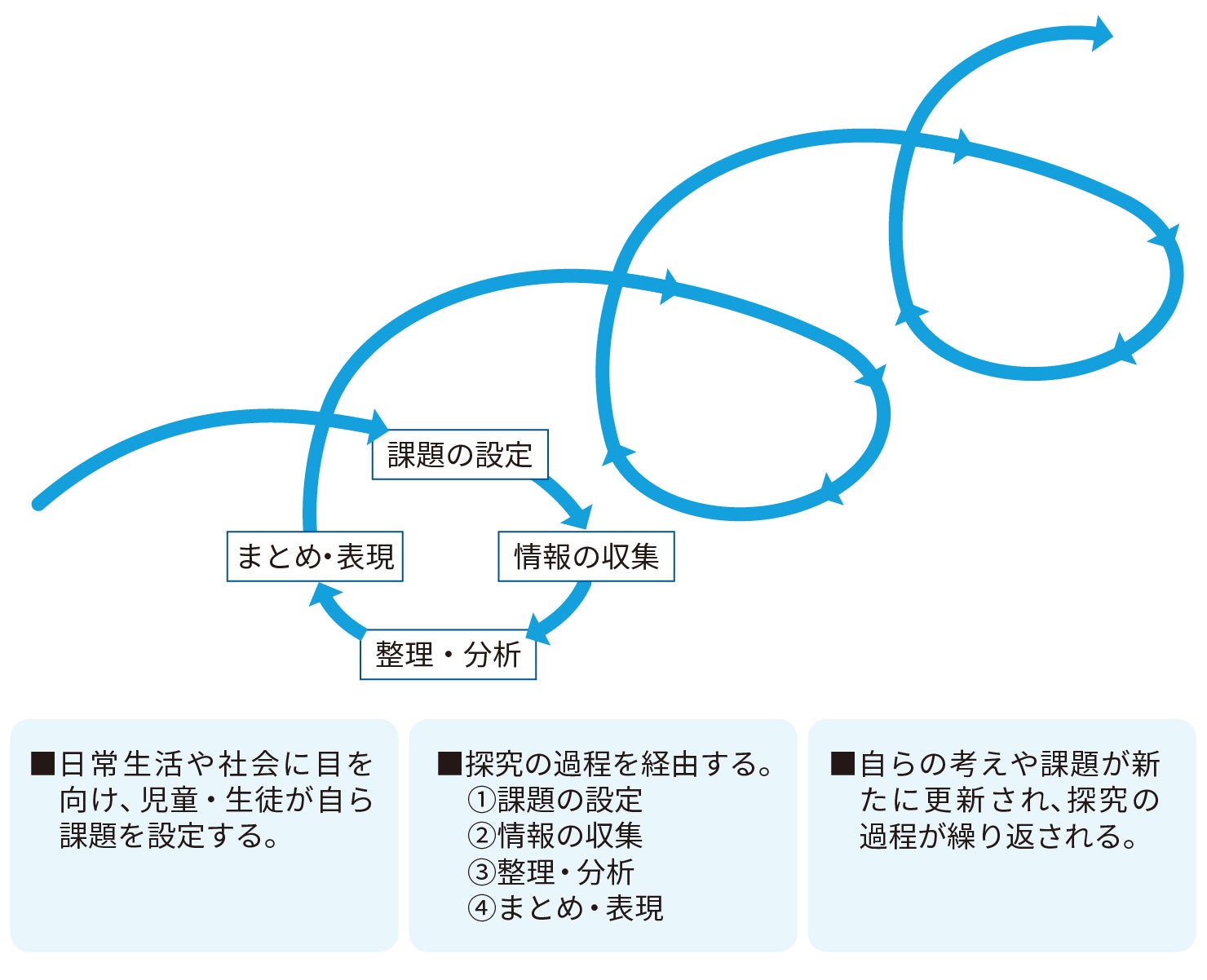

探究学習は、課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現の流れで進みます。この一連の流れを繰り返しながら、連続的に発展させることで、学習を深めていきます。ここでは、探究学習の進め方について詳しく見ていきます。

1. 課題の設定

まずは、体験活動などを通して課題を設定し、課題意識を持つことを目指します。教員は、児童生徒が自ら課題を持てるように、地域や街に出てさまざまな人の話を聞いたり、自然と触れ合うフィールドワークをしたり、体験学習を取り入れたりといった働きかけをすることが大切です。例えば、資料を提示するときにも、複数の資料を比較することで、「この市では年々農業に従事する人口が減っているのに、どうして作物の生産量は増えているのだろう?」といったように、児童生徒から疑問が生まれやすくなります。

また、児童生徒の憧れの気持ちも、課題の設定に役立ちます。例えば、講演会や職場体験などで航空機のエンジニアから話を聞いたことが、探究学習の課題につながるかもしれません。自分で課題を設定することは、児童生徒にとって難しく感じられることがあります。そのような場合は、学校や教員から機会の提供や働きかけを行い、自分なりの問いを設定できるように導くことが大切です。

2. 情報の収集

課題が定まったら、次は情報を収集します。観察や実験を通して情報を収集する、インターネットで情報を収集する、図書館で情報を収集する、体験や見学、アンケート、インタビューなどを通して情報を収集するなど、必要な情報を得るためのさまざまな方法があります。

情報収集活動の際には、目的を明確にした上で調査したり、インタビューしたりと、課題解決に向けて自覚的に情報を収集することが大切です。また、各教科のこれまでの学習で育んできた力を発揮して情報を収集すること、収集した情報を適切な方法で蓄積することなどもポイントです。

3. 整理・分析

情報を収集したら、その情報を整理したり、分析したりして思考します。集めた情報そのものは、関連性が不明確な断片的なデータです。それらを種類ごとに分類したり、関連づけたりして、情報を整理・分析し、その整理した情報を基に、規則性や傾向を発見する、もしくは因果関係を見いだすことが、情報を活用して思考することにつながります。児童生徒が自分自身で情報を吟味し、どのような方法で情報の整理や分析を行うのかを決定することが大切です。

児童生徒が、集めた情報を整理・分析する際には、「思考ツール」を活用することが考えられます。フィッシュボーン図、イメージマップ、ピラミッドチャートなど、さまざまな思考ツールがありますが、集めた情報をどのような意図で、またどのように活用するのか考えさせ、それに適した思考ツールを児童生徒が選択できるように教員は留意する必要があります。

4. まとめ・表現

最後に、情報を整理・分析した後は、自分の考えをまとめ、発表します。これにより、既存の知識と、学習活動で整理・分類された情報がつながり、課題がより一層鮮明になったり、新たな課題が生まれたりします。学習の質が高まり、深まりのある探究的な学習活動の実現につながります。

課題と目的を明確にし、聞き手がいることを意識して、表現をすることは、発表において重要です。教員は、児童生徒が発表に向けて情報を再構成し、自分自身の考えや新たな課題を自覚できるように促します。児童生徒が伝えるための具体的な手法や手順を知り、目的に応じて使い分けられたり、各科目等で身につけた表現方法を積極的に活用できたりすると、発表がより充実したものになるでしょう。自分の発表をほかの人に聞いてもらい、感想や意見、コメントを受けることで自信を深めたり、次の探究活動への意欲を高めたりすることにつながります。

探究学習のICT活用事例

学校でのICT教育を支援するクラウド型システム「SKYMENU Cloud」の「グループワーク」を使った探究学習の活用事例について説明します。

小学校6年性の総合的な学習の時間で、「鎌倉の歴史と伝統文化」というテーマのもと、児童が課題を設定し、情報を収集、整理、活用して、まとめていく探究学習を行いました。校外学習も行い、撮影した写真を「SKYMENU Cloud」の「グループワーク」を使って共有しながら振り返り、情報を整理・分析しました。

児童は写真の共有ができることや、席の離れたクラスメートともグループ学習ができることに興味を示している様子でした。また、提出されたレポートは教員がすぐに確認し、コメントを返すことができます。すぐにコメントをもらえたことに児童は驚き、同時に喜んだ様子を見せ、さらなる学びへの意欲につながっていました。

続いて、中学校2年生の理科で、課題の発見、追求、解決という探究の過程を取り入れた授業について説明します。

この学校では、「SKYMENU Cloud」でデジタルのノートである「発表ノート」機能を使って、実験結果やその結果の考察を記入しています。さらに、独自に「探求マップ」を作成。探求マップとは、自然の事物・現象に対する気づきや疑問、課題の設定、仮説の設定、検証方法の立案、結果の処理までを整理するためのものです。

この探求マップを、探究の導入段階で全体で共有して練り上げたり、吟味したりすることで、生徒一人ひとりに見通しをもたせ、自律的な探究の実現につなげています。探究マップを用いたことにより、生徒の主体性を高める効果がありました。さらに、探究マップを電子黒板に提示し、全体や班で議論することにより、科学的な視点の獲得にもなり、対話的な学びの実現にもつながりました。

探究学習による学習効果を高めるポイント

探究学習は、一人ひとりが自分で考え、主体的に取り組まなければなりません。続いては、探究学習による学習効果を高めるポイントについて解説します。

学校・教員によるサポート体制

探究学習を進めるにあたっては、学校や教員によるサポートが欠かせません。どのような資質・能力を伸ばすための探究学習を行うのか、学校としての方針を明確にする必要があります。その上で、教科ごとに横断的な視点を持ったカリキュラムを組んでいきましょう。

探究学習を成功させるには、学校一丸となっての協力体制が不可欠です。学習指導要領によると、各学校における教育目標を踏まえた上で、探究学習を通して育成を目指す資質・能力を示すことが必要とされています。また、他教科で育成を目指す資質・能力との関連を重視することも求められています。全教職員でクラスや学年の枠を越えた研究や意見交換を行い、適切な指導計画を作成することが必要です。

1人1台ICT端末の活用

1人1台ICT端末を効果的に活用することで、探究学習を一層充実させることが期待できます。ICT端末の活用例には、下記のようなものがあります。

探究学習のフェーズ別・ICT端末の活用例

- 課題の設定:動画や写真などを用いた視覚的な情報を得ることで、明確なイメージを持つことができる

- 情報の収集:インターネットで情報を調べたり、オンライン会議システムを使って離れた地域の人から話を聞いたりすることができる

- 整理・分析:表計算ソフトを使って情報を整理したり、思考ツールや分析ソフトなどを使って分析や考察を行ったりすることができる

- まとめ・表現:文書作成ソフトや画像の加工、動画の編集など、多様な機能を使った表現が可能になる

クラウドサーバーの活用

クラウドサーバーを活用して収集した情報を蓄積することで、児童生徒同士でデータを共有することができます。グループで共同編集しながら発表資料を作成することでき、USBメモリなどを使ってデータの受け渡しをしなくても、同時に複数人で編集することも可能です。履歴やコメントも残せるため、メンバー同士の意見交換もしやすくなっています。

また、クラウドと1人1台端末を活用することで、探究学習に自宅でも取り組めるようになりました。これまでは、自宅にコンピュータやタブレットがなかったり、データの保存に失敗したり、USBメモリを紛失したりなど、トラブルがありました。クラウドと1人1台端末を活用することで、このようなトラブルを解決できました。感染症の流行や災害などで休校になった際にも、自宅からデータにアクセスできるため、学びを止めることなく学習に取り組めます。

適切な指導とフィードバック

探究学習を進めて行く上で、教員による適切なフィードバックが重要です。探究学習の課題を選定している段階では、「何をすればいいのかわからない」という児童生徒もいます。教員は、児童生徒の中にある興味や好奇心を引き出すような声かけをすることが大切です。

また、体験活動で人や社会、自然とふれる際、関わり方や出会わせ方に工夫が必要です。事前に児童生徒の興味や関心を把握し、これまでの考えとの違いを実感させたり、憧れの気持ちや可能性を引き出せたりするよう、知恵を絞らなければなりません。 情報を収集する際は、さまざまな収集方法について事前に教え、その中からどのような情報をどのように収集するのかを選択させます。

収集した大量の情報を前に困っている児童生徒には、どのような整理の方法、分析方法が適しているのかをアドバイスし、最適な手法を選択できるように導きます。児童生徒のつまずきを見逃さず、適切なタイミングでフィードバックをすることが、探究学習を円滑に進めるポイントです。

SKYMENU Cloudが探究学習を強力にサポート

「予測困難な時代に、一人ひとりが未来の創り手となること」を目指し、探究学習が重視されています。受け身の姿勢で知識を受け入れるのではなく、児童生徒が興味や関心を持って主体的に学んだり、友達を意見交換して協働的に学んだりするなかで、発見と考察を通して知識を吸収することが大切であり、学校や教職員はそのための環境を整える必要があります。

探究学習では多くの情報を集めて整理し、それらをグループで共有したり編集したりといった作業が行われます。学校でのICT教育を支援するクラウド型システム「SKYMENU Cloud」を使うと、データの共有や発表資料の同時編集ができ、提出やフィードバックなどもスムーズに行うことができます。「SKYMENU Cloud」を活用することで、集中すべき分析や考察、表現の工夫などの作業に充分な時間を割くことが可能です。