学校組織マネジメントとは? 必要性や重視されている理由を紹介

現在、学校現場の課題は、複雑化・多様化しており、学校をより良く運営していくためには、マネジメント力を強化していくことが必要です。本記事では、文部科学省、全国の教育委員会や教育センターが作成している学校組織マネジメントに関する資料を基に、学校組織マネジメントが必要な背景や課題、マネジメントの手法などについてご紹介します。

学校組織マネジメントの必要性が高まっている背景

学校組織マネジメントとは、学校内外の能力・資源を開発・活用し、学校に関与する人たちのニーズに適応させながら、学校教育目標を達成してく課程(活動)です。

ここでは、現在、学校組織マネジメントの必要性が高まっている背景についてご紹介します。

教育環境の変化

ICTを基盤とした情報化、社会・経済のグローバル化、人工知能の進化などにより、先行きが不透明で予測困難な時代になっています。こうした急激に変化する社会のなかで、多様な人々と協働しながらさまざまな社会的変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となるために必要な資質・能力を身につけさせる学校教育の実現を目指していく必要があります。

また近年、「社会に開かれた教育課程」の実現が求められています。社会に開かれた教育課程とは、社会や世界とのつながりを大切にし、子どもたちが社会に必要な資質・能力を育む教育課程のことです。これから教員が、社会に開かれた教育課程を実現し、さらに主体的・対話的で深い学びの視点で学習・指導方法を改善していくために、学校はマネジメントを強化し、教員を育成していく体制を整える必要があります。

このような教育課程の改善などを実現していくために提唱されているのが、「チームとしての学校」です。チームとしての学校とは、校長のリーダーシップの下、カリキュラム、日々の教育活動、学校の資源が一体的にマネジメントされ、教職員や学校内の多様な人材が、それぞれの専門性を生かして能力を発揮し、子どもたちに必要な資質・能力を確実に身につけさせることができる学校とされています。このように、多様な職種が協働するために、「チームとしての学校」の組織を構築するためのマネジメント力も求められています。

学校がマネジメント力を強化するために必要なことは?

ここでは、学校の組織力を向上させるために、課題となることについてご紹介します。

組織とは?

組織として成立する3つの条件として、「共通目標」「貢献意欲」「コミュニケーション」が挙げられます。

この3要素に照らし合わせて、学校という組織について考えていきます。まず、「共通目標」とは、共有化された明確なビジョンである学校教育目標です。次に「貢献意欲」は、一人ひとりが学校教育目標に対して、教職員が自分の活動を提供したり、目標に向けて協働したりする意欲を指します。最後の「コミュニケーション」は、教職員同士が意思疎通を図り、意識的に調整することです。

つまり、学校とは、学校教育目標の達成という「共通目標」の下、その達成に教職員が貢献しようと、互いに意思疎通を図りながら活動する組織といえます。

組織は、組織図を作成し、役割と人の名前を書き込むだけでなく、「活動の過程で組織になっていく」のです。同じ目標を抱く人たちが、互いに意思疎通を図りながら協力して働くプロセスこそが組織づくりの本質であるといえるかもしれません。

学校が抱えている課題

こうした組織としての視点で学校を見たとき、学校にはいくつか課題があります。

まずは、誰かの支援を受けることなく業務を遂行することが教員としての力量であるという、自己完結型の教育観が根強いことです。また、学校での実践は個人的な経験を頼りにしたものであることが多く、知識や経験が学校全体に共有されにくい点も課題だといえます。

学校は、個業的性格を持つため、知識・スキルの共有が難しいといえるのかもしれません。これは、学校が組織として機能するために克服すべき課題で、個業型組織から協働型組織への転換が求められています。

さらに、教員間で実践的な知識が共有、検証されることにより、その内容はより豊かになっていきます。学校全体で、知識の共有を図る仕組みをつくることで、組織としての学校の力を向上していくと思います。学校組織マネジメントにより、こうした個々の教職員の営みをつなげる働き掛けと仕組みづくりを行うことが求められています。

学校組織マネジメントの実践に向けたポイント

ここでは、文部科学省の「学校組織マネジメント研修 ~すべての教職員のために~ (モデル・カリキュラム)」に「学校組織マネジメントの実践に向けたポイント」として記載されている、マネジメントの手法を3つご紹介します。

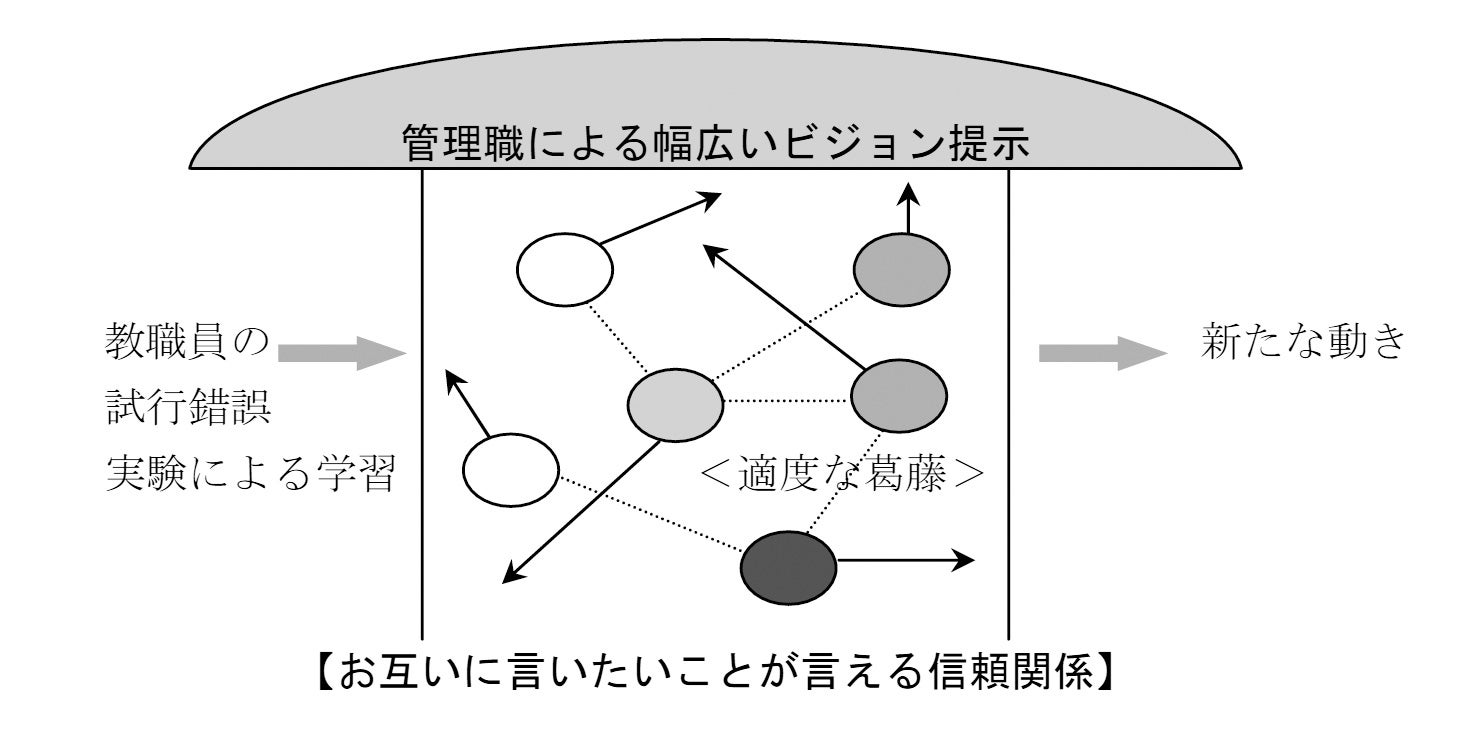

雨傘マネジメント

雨傘マネジメントは、関係者全員が賛同できる目標を提示し、その下で適度な葛藤や試行錯誤を繰り返しながら、新たな動きを生みだし、コミュニケーションを図りながらゴールに向かう手法です。

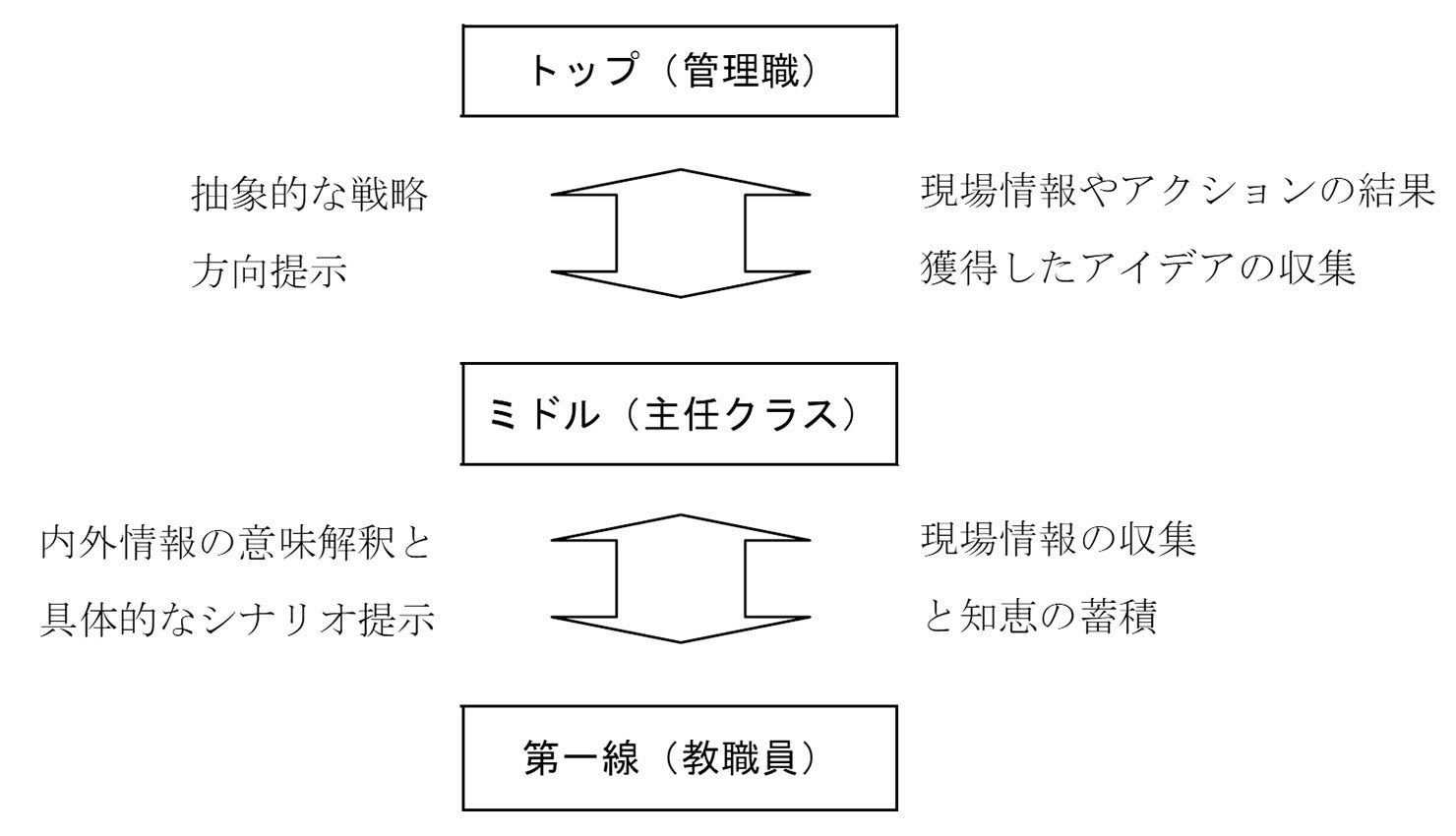

ミドル・アップダウン・マネジメント

ミドル・アップダウン・マネジメントは、さまざまな場面でミドル層が中心となって、管理職への意見具申、若手職員などへの指導・助言などを主体的に行いながら、組織をマネジメントしていく手法です。

トルネード・マネジメント

トルネード・マネジメントは、小規模な取り組みから徐々に学校全体に広げていく手法です。

これには、3つの段階があります。まず初めは、3人ほどの小さな組織が徐々に大きくなります。次に、1人、2人と巻き込み始め、別の取り組みをしていたほかのグループと合体して大きくなっていきます。最後に、小さなところから始まった改革の取り組みが、学校全体を巻き込む大きな渦になり、さらに別の小さな渦ができ始め、相乗効果で改革の渦が学校全体に広がっていきます。

ICTを活用した学習活動を支援する「SKYMENU Cloud」

GIGAスクール構想によって、児童生徒1人1台の端末が配備され、ICTを基盤とした新しい学びのかたちが広がっています。児童生徒が自己調整しながら学びを進める「個別最適な学び」や多様な個性を最大限に生かす「協働的な学び」、これらの学びを一体的に充実させ、児童生徒が自らの手で未来を豊かに創り出していく力の育成を「SKYMENU Cloud」は支援します。