SEL(ソーシャル・エモーショナル・ラーニング)とは? 教育における実践例やSST・道徳との違いをわかりやすく解説

SEL(社会性と情動の学習)は、アメリカの教育団体が1980年代から提唱してきたフレームワークです。自分自身の感情や考え、価値観などを的確に理解し、それらを適切にコントロールする力を身につけながら、他者を理解し、対人関係を築いていく力を育むことを目的に行われます。また、建設的で責任ある選択をする力を身につけることもめざします。近年、日本でも注目を集めるSELについて、この記事ではその概要や実践例、取り組む際のポイントなどを紹介します。

SEL(ソーシャル・エモーショナル・ラーニング)とは?

SELとは、Social(社会性)、Emotional(情動)、Learning(学び)の頭文字を取った略語で、日本語では「社会性と情動の学習」と表現されています。学力テストなどで測定される「認知能力」ではなく、社会性や共感性、協調性、粘り強さといった「非認知能力」を育むことをめざした学びです。SELによって育まれる非認知能力は、数値化して評価することは難しいものの、「人生を豊かにする力」として近年注目を集めています。

SELにおける5つの能力領域

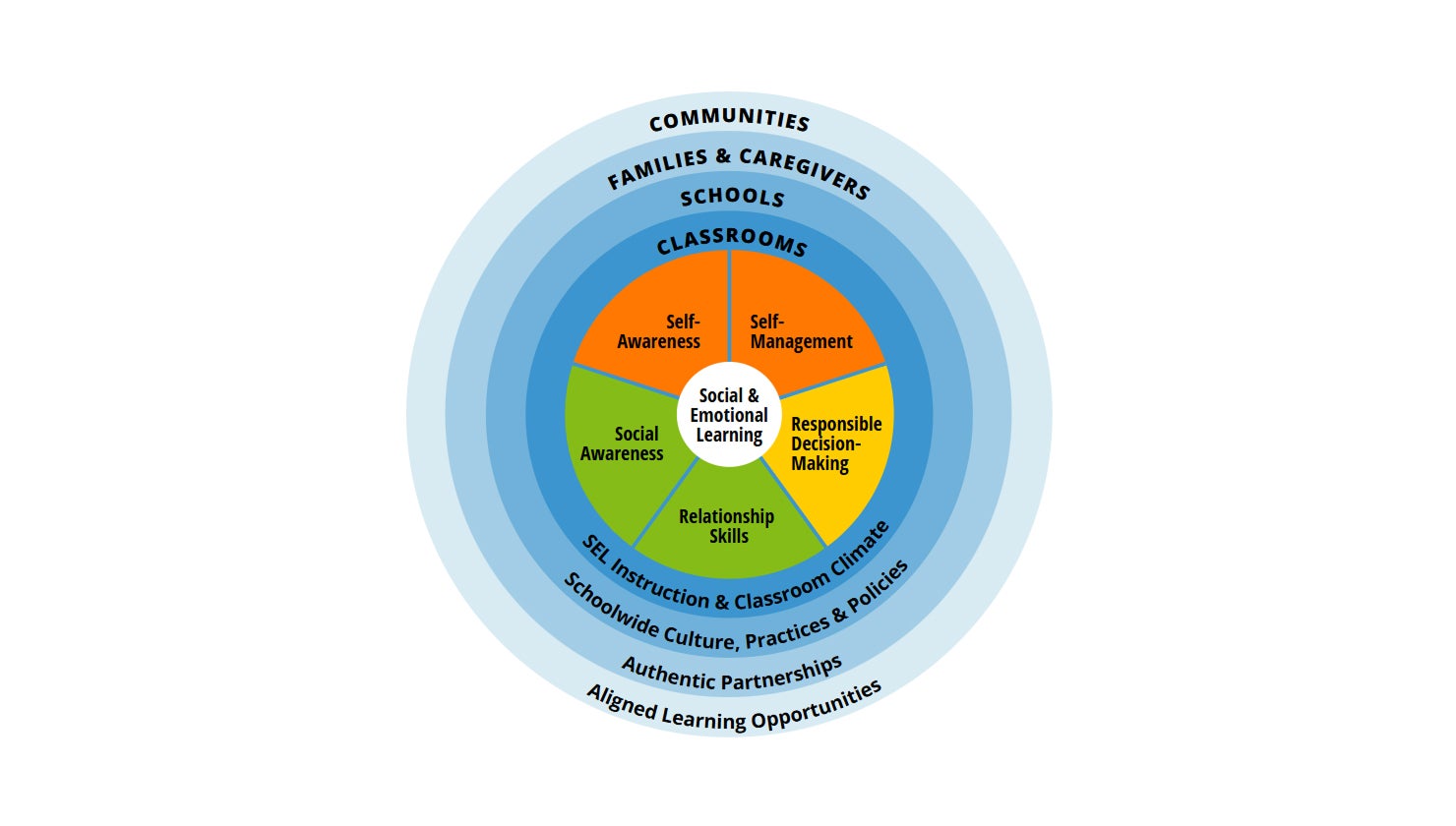

下図は、CASEL(世界学業ソーシャルエモーショナルラーニングセンター)というシカゴに拠点を置く教育団体が提唱した、SELの統合的なフレームワークを図式化したものです。学級や学校のみならず家族や地域社会との連携を通じて児童生徒の成長をめざすフレームワークであるということを表現しています。

出典:CASEL「What is the CASEL SEL framework?」

このフレームワークではSELによって育まれる力は、次の5つの領域があるとされます。

- 自分を理解する力(Self-Awareness)

自分自身の感情や考え、価値観を理解し、自分の強みや弱みを把握する力です。そして、それらが自分の行動にどのような影響を及ぼすのかを理解する力です。 - 自分をコントロールする力(Self-Management)

さまざまな場面において自分の考えや感情、行動を効果的に管理する力です。ストレスを適切にコントロールしたり、目標に向かう力などを意味しています。 - 他者を理解する力(Social Awareness)

他者を理解して共感する力です。例えば悲しみに寄り添う、喜びを分かち合うなど、異なる背景や文化、状況を持つ他者の感情や物事の捉え方を理解する力です。 - 人間関係を築く力(Relationship Skills)

効果的なコミュニケーションを取り、多様な他者や集団と協力したり、衝突を解決したりする力です。健全で建設的な関係を築き、維持するための力です。 - 責任ある意思決定をする力(Responsible decision-making)

さまざまな状況において、道徳的かつ責任ある選択を行う力です。常に思いやりのある建設的な選択を行うための力を意味しています。

SELを実施する上で知っておくべき認知能力と非認知能力

SELは非認知能力を育むためのフレームワークと説明しました。文部科学省では、認知能力と非認知能力について、どのように定義されているのでしょうか。非認知能力については、幼児期の学びの文脈で語られることが多く、ここでは中央教育審議会の初等中等教育分科会 幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会の資料から、それぞれの説明箇所を引用します。

認知能力 認知能力とは知的な力で、知識・技能、思考力等を含む。非認知能力は、意欲・意志、自覚し見渡す力、人と協力する力等を含む。乳幼児期・学童期・思春期を通して育つ。認知と非認知は相互に関連し、支え合って育っていく。

非認知能力 非認知能力とは、主に意欲・意志・情動・社会性に関わる3つの要素(①自分の目標を目指して粘り強く取り組む、②そのためにやり方を調整し工夫する、③友達と同じ目標に向けて協力し合う。)からなる。

出典:文部科学省 幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会「第2回会議までの主な意見等の整理」より一部抜粋

教育現場でSELが注目される理由・背景

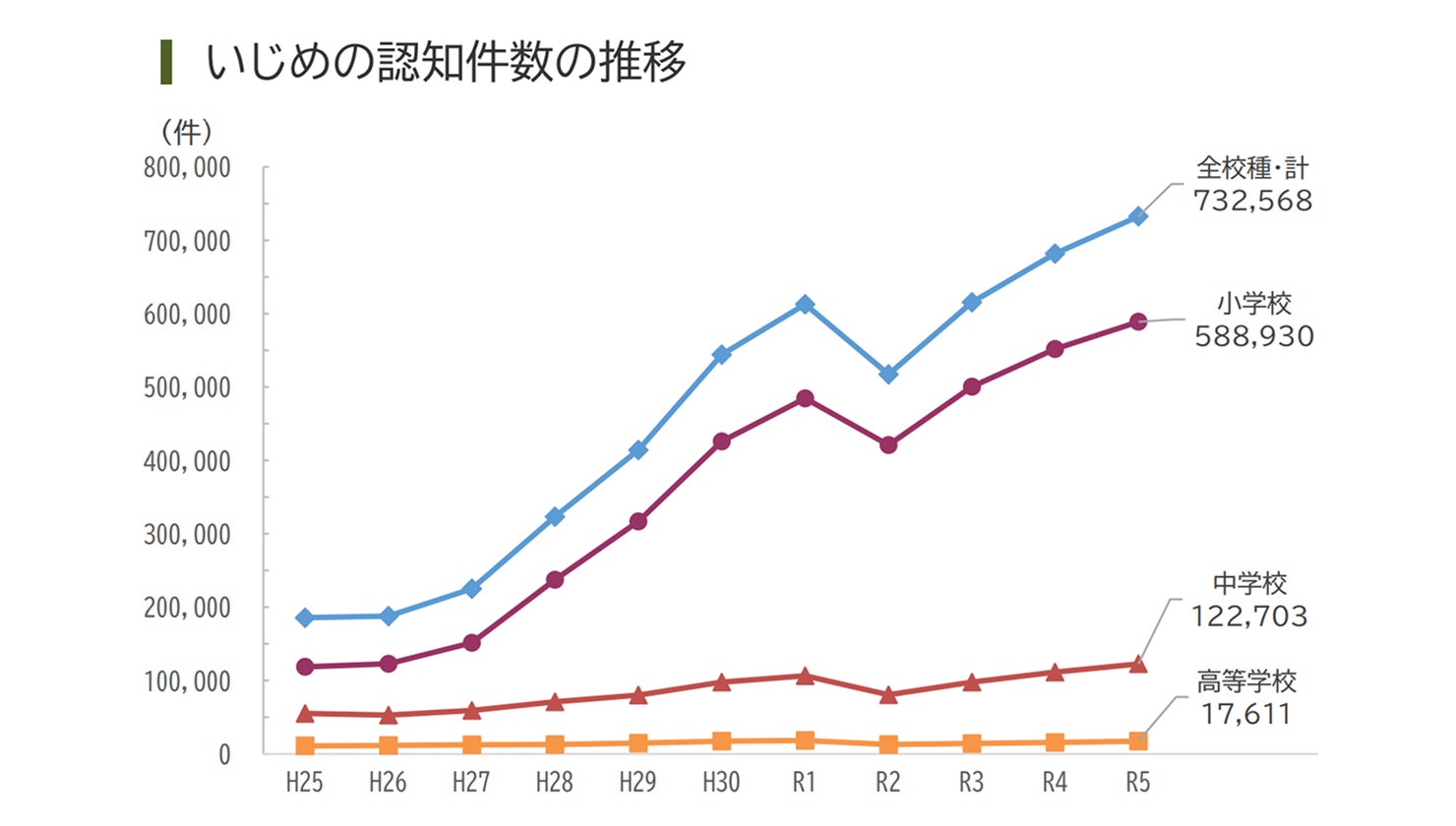

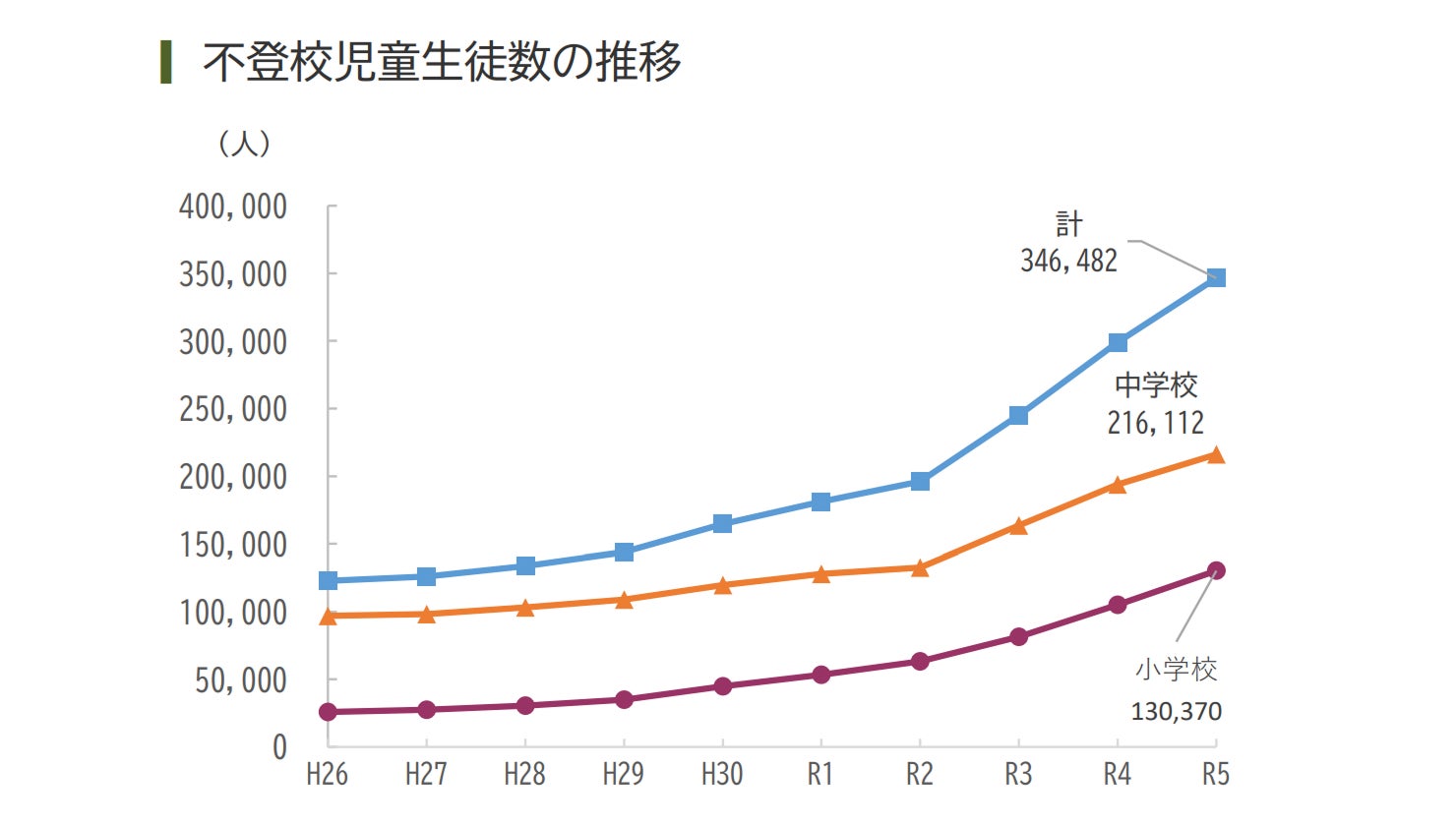

SELは自分の感情や価値観を認識して、適切にコントロールする力を育むことが目的です。つまり、心を育てる教育ともいえます。現在は、下図のとおりいじめの認知件数が増加傾向にあり、特に小学校では顕著です。認知件数の増加は、学校での積極的な認知や相談・見守り体制が拡充されたことが背景にありますが、対策が急務であることに違いはありません。同様に不登校児童生徒数も増加傾向が続いています。

出典:文部科学省「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要」

こうした日本の学校教育が直面する問題の解決に、SELが役立てられる可能性があると考える人も少なくありません。SELは自分に自信を持ち、他者の気持ちを理解する力を育みながら、集団の中で思いやりのある建設的な選択ができるような力を身につけることをめざすフレームワークだからです。多様性が重視される近年、特に求められる「人間力」を伸ばす一つの手段として注目されています。

また、SELは仲間関係や学校適応だけでなく、学力の向上や学級風土の改善にもつながっていという分析もあります。一方で、SELの実践においては質的に大きなばらつきがあることも指定されており、教員自身が適切なトレーニングを受けることと、継続的な学習が不可欠だといわれています。

SELの実践例2選

SELは、1960年代のアメリカで人権運動や平和教育の文脈の中で、社会的・情動的な側面の重要性が認識されたことなどを起源としており、1980年代にはCASELが設立され、実践方法が示されるようになりました。以来、世界各国で実践されてきました。ここでは代表的な実践例として2つの事例を紹介します。

SELの実践例①「セカンドステップ」

セカンドステップは、アメリカのワシントン州シアトルに本拠地を置くNPO法人「Committee for Children」が開発した教育プログラムで、日本ではNPO法人「日本こどものための委員会」が普及に取り組んでおり、幼稚園や保育園、小・中学校、児童福祉施設などに導入され、約3万人の子どもにリーチしています。

セカンドステップでは、「学びのスキル」「共感」「情動の扱い」「問題の解決」という4つの章立てで系統的に学習し、集団生活における他者とのコミュニケーションの取り方や心の持ちよう、ふるまい方などを学びます。

SELの実践例②「SEL-8学習プログラム」

SEL-8学習プログラムとは、SELで共通して注目されている8つの社会的能力を、日本の小中学校で効果的に育成できるよう日本のSELの第一人者である小泉 令三 福岡教育大学 名誉教授(SEL-8研究会代表)が開発したプログラムで、日本の学校事情に合わせた授業構成がなされています。

現在、幼児期の子どもを対象とした「SEL-8N」をはじめ、小中学生を対象とした「SEL-8S」、高校生を対象にキャリア発達を促す「SEL-8C」、矯正教育機関の児童生徒を対象とした「SEL-8D」、教員および教職志望学生を対象とした「SEL-8T」を実践して、その効果を検証しています。

SELとSST、道徳の違い

SELとよく似た用語にSST(Social Skill Training)があります。また、近しい概念として道徳があります。これらはそれぞれどのように違うのでしょうか。ここでは、それぞれ用語の定義とSELとの違いについて確認します。

SSTとは

SSTは、日本語で「社会生活技能訓練」や「社会生活スキルトレーニング」と表現され、対人関係を築いたり社会生活を営んだりするために必要なスキル(技能)を身につけるためのトレーニングです。主に発達障害や精神疾患によりコミュニケーションや生活に困難を抱える人を対象に、ロールプレイなどを通じて具体的な対処法をトレーニングし、社会生活上の問題を解決することをめざします。一方、SELは学びのプロセスのなかで、自身と他者の感情や価値観などを理解し、適切にコントロールしながら人間関係を気づく力を身につけていくフレームワークです。

道徳との関係

一般的に道徳とは、人々が善悪を判断し正しく行動するための規範や価値観、慣習といった意味合いで語られること多いです。文部科学省のWebサイト「道徳教育」のページでは、「生命を大切にする心や他人を思いやる心,善悪の判断などの規範意識等の道徳性」と表現されています。また、学校における道徳教育について、学習指導要領では次のように説明しています。

第1章 総則 / 第1 小学校教育の基本と教育課程の役割 1の(2) (前略)道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき,自己の生き方を考え,主体的な判断の下に行動し,自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とすること。

道徳教育を進めるに当たっては,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,豊かな心をもち,伝統と文化を尊重し,それらを育んできた我が国と郷土を愛し,個性豊かな文化の創造を図るとともに,平和で民主的な国家及び社会の形成者として,公共の精神を尊び,社会及び国家の発展に努め,他国を尊重し,国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓ひらく主体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意すること。

出典:文部科学省「小学校学習指導要領(平成29年告示)」

これらを見ると、SELと道徳教育では多くの共通点があると考えられます。ただ、道徳教育が規範や倫理観に基づいて、人としてよりよく生きることをめざす取り組みなのに対し、SELは感情の理解やコントロール、自身と他者との関係性の構築、責任ある意思決定など、より具体的な非認知能力を身につけるためのフレームワークだといえます。

SELに取り組むメリットとは

SELに取り組み、社会性や情動に関する力を身につけることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、国内外の実践を通じて報告された、SELの代表的なメリットを3点紹介します。

子どもの主体性を育む

SELでは、自分の感情や価値観を正しく理解し、コントロールすることから学びます。つまり、ありのままの自分自身と向き合い、それを認めることを出発点として、他者や社会を理解し、それらとの関係性を学びます。こうした一連のプロセスのなかで、自然と自己肯定感が高められます。そして、自分自身を適切に管理することが、主体性を育むことにつながります。

学力の向上が期待できる

知識や技能を身につけることは、SELの目的ではありません。しかし、物事の本質を理解し、考えを深めたり表現したりする力を伸ばすことや、学習意欲や探究心などを養うことには、さまざまな場面で役に立ちます。こうしたことから、海外での実践では学力の向上が見られたという報告が多数あります。特に、幼少期における社会性や情動に関する学び(非認知能力の育成)は、子どもたちの学習面・社会面でのパフォーマンスに大きな影響を与えるとの研究結果も多くあります。

いじめ・不登校が減少する

SELは、自分の感情を認識視して適切にコントロールする力を育みます。また、他者への理解や対人関係についての力を養います。こうしたことから精神的にも安定し、協調性が高まることで、いじめや不登校の減少にもつながるといわれています。

学校でSELに取り組む際のポイント

学校教育の中でSELに取り組む際は、どのような点に留意すべきなのでしょうか。何から始めるとよいのか、2つのポイントをご紹介します。

実施可能なプログラムから取り組む

SELはアメリカで開発されたフレームワークですので、もっとも活用されているプログラムもアメリカのものです。子どもたちの特性は、地域や学校が変わるだけでも違うものですから、日本とアメリカという言語や文化の違いを考慮すると、そのまま活用することは難しいといわざるを得ません。しかし、先に紹介した「SEL-8学習プログラム」など、日本の学校事情を考慮したプログラムもありますので、まずはそのまま実施可能なプログラムを参考にして、取り組むのがよいのではないでしょうか。

教員自身がSELについて学び続ける

日本におけるSELは、まだ取り組みが始まって日が浅い上、従来の道徳教育とは目的や捉え方、手法などが異なる部分も多々あります。こうした現状の中で、学校教育にSELを取り入れていくためには、SELの導入に関心のある教員でチームを編成し、推進役を担うことが大切だといわれています。そして、導入目的を共有しながら、さまざまなSELプログラムについて情報を収集していくことで、教員自身がSELについて学ぶことが重要だとされています。先述した「SEL-8研究会」や「日本SEL学会」のような団体が、さまざまな情報を発信していますので、参考してみてはいかがでしょうか。

ICTを活用した学習活動を支援する「SKYMENU Cloud」

GIGAスクール構想によって、児童生徒1人1台の端末が配備され、ICTを基盤とした新しい学びのかたちが広がっています。児童生徒が自己調整しながら学びを進める「個別最適な学び」や多様な個性を最大限に生かす「協働的な学び」、これらの学びを一体的に充実させ、児童生徒が自らの手で未来を豊かに創り出していく力の育成を「SKYMENU Cloud」は支援します。

まとめ

この記事では、SELの概要や注目される背景、実践例などをご紹介しました。また、類似の用語や概念との違いも簡単にご説明しました。本文中でもご紹介したとおり、SELは1960年代の人権運動などを通じて重要視されるようになった考えを、1980年代になって実践方法が確立し、その後さまざまな改良が加えられながら現在に至りました。日本国内でも「非認知能力」に注目が集まるようになるなかで、SELにも強い関心が寄せられるようになりました。この記事がSELに関心を持ち、取り組みを検討される皆さまの理解の一助になれば幸いです。