近年、日本の学校では教員不足が深刻化しているといわれています。教員が不足すると、学校では教員1人ひとりの負担が増え、本来優先すべき授業の準備や児童生徒とのコミュニケーションに時間を割けなくなります。その結果、児童生徒の学びの質の低下や教員と信頼関係が構築できないといったさまざまな問題が生じる恐れも否定できません。そこで、国や自治体はさまざまな対策を講じています。この記事では、教員不足の要因や改善に向けた取り組みについて解説します。

全国的に教員が不足している状況がある

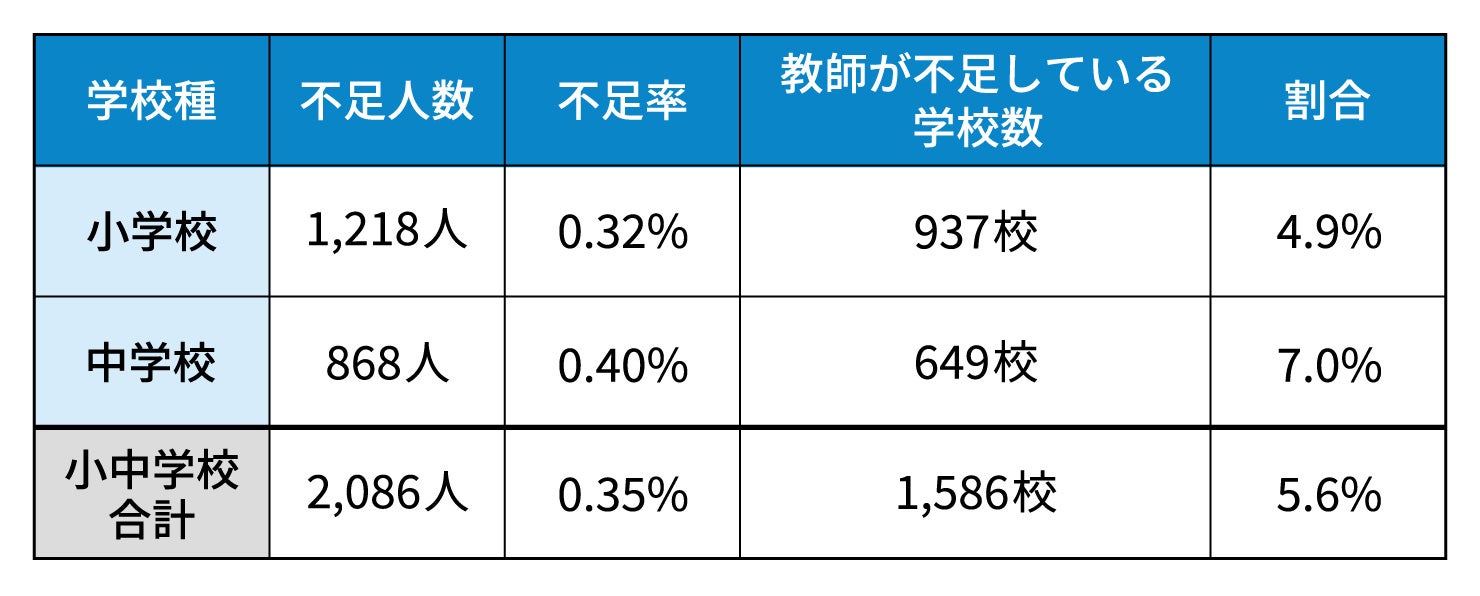

文部科学省が2022年に発表した「「教師不足」に関する実態調査」(以下、実態調査)によると、68の自治体(都道府県・政令指定都市・指定地区)を対象に調査した結果、2021年度の始業日時点で、公立小・中学校で不足している教員の数は合計2,086人に上ることが明らかになりました。学校数で見ると、1,586校で教員が不足しているという状況です。

■ 2021年始業日時点の教師不足の状況

出典:文部科学省「『教師不足』に関する実態調査(2022年4月)」

なお、この実態調査における教師不足の定義は、臨時的任用教員等の講師の確保ができず、実際に学校に配置されている教師の数が、各都道府県・指定都市等の教育委員会において学校に配置することとしている教師の数(配当数)を満たしておらず、欠員が生じる状態を指します。なお、同年5月1日時点には、都道府県・指定都市等の人材確保の取り組みにより、小・中学校における不足率は0.35%から0.07ポイント改善し、0.28%となっています。

教員不足の原因は大きく2つ

教員が不足している背景には、どのような要因があるのでしょうか。実態調査によると、大きな原因として必要な教員の数が増加していること、補充要員として学校現場を支えてきた臨時的任用教員のなり手が不足していることの2つがあるようです。以下で詳しく説明します。

必要教員数の増加

教員不足の原因の一つに、必要教員数の増加があります。必要教員数が増えた背景にはさまざまな要因が考えられますが、実態調査では「産休・育休取得者数の増加」「特別支援学級数の増加」が要因の上位として挙げられています。

産休・育休を取得する教員が増加

必要教員数が増加した理由の一つは、産休・育休を取得する教員の増加です。教師不足が発生していると回答した66自治体のうち、「産休・育休取得者数が見込みよりも増加した」とする自治体は53あり、全体の8割に及びます。背景には、団塊世代の大量退職に続いて1970年代の第2次ベビーブームへ対応するために大量採用された教員の多くが定年を迎えることから、この数年で若手の採用数を増やしてきたことがあります。このことから教員の年齢構成比が大きく変わり、20~30代の教員の比率が増えました。子育て世代の増加に応じて産休・育休を取得する教員も男女ともに増加傾向にある一方で教員不足の現状があり、非正規教員を見つけることが難しくなっています。

特別支援学級の増加

必要教員数の増加の理由には、特別支援学級の増加もあります。小・中学校の特別支援学級に通う児童生徒は、2010年から2020年の10年間で約2倍の302,473人となっています。学級編制の基準は、通常学級における1学級あたりの児童生徒数は35人ですが、特別支援学級の場合は1学級あたり6~8人となっており、特別支援学級の増加に伴って、必要教員数も増えている状況です。

臨時的任用教員のなり手不足

教員不足の原因には、臨時的任用教員のなり手不足もあります。見込み数以上に必要教員数が増えている一方で、これまで学校を支えてきた臨時的任用教員のなり手が不足しているのです。その主な理由について、以下で詳しく説明します。

受験者数の減少・採用辞退者数の増加

臨時的任用教員のなり手不足の根拠として、受験者数の減少や採用辞退者数の増加が挙げられます。公立学校の教員採用選考試験では、受験者数が減少しており、毎年のように採用倍率が過去最低を更新しています。文部科学省の「令和5年度(令和4年度実施)公立学校教員採用選考試験の実施状況について」によると、2022年度に実施された公立学校教員採用選考試験の採用倍率は、3.4倍で過去最低となりました。受験者数は121,132人で、前年度と比較して5,258人減少しています。

また、せっかく教員採用試験に合格しても、辞退する人も少なくありません。実態調査では、「採用辞退者数の増加により、必要な臨時的任用教員等が見込みより増加」が教員不足の要因の上位に挙がっており、結果的に臨時的任用教員の見込み数が増え、教員が不足するという事態になっています。

講師登録名簿登載希望者数の減少

臨時的任用教員のなり手不足の根拠として、講師登録名簿登載希望者数の減少があります。小学校の教員採用試験受験者の内訳を見ると、2022年度の受験者数のうち、新卒者は18,066人(46.4%)、既卒者は20,886人(53.6%)でした。10年前にあたる2013年度の受験者数は、新卒者18,178人(31.3%)、既卒者39,876人(68.7%)です。新卒者に目立った減少はありませんが、既卒者はほぼ半減しています。

この状況について、実態調査では非正規教員を続けながら教員採用選考試験に再チャレンジしてきた層が正規採用されることにより、既卒の受験者が減ってきていると分析しています。結果として講師登録名簿希望者数が減少し、臨時的任用教員や非常勤講師の不足につながっていると考えられます。

教員の確保に向けた各教育委員会の取り組み

各自治体の教育委員会では、教員不足の状況下で教員確保に向けた、さまざまな取り組みを行っています。ここでは、教育委員会がどのような取り組みを行っているかを紹介します。

複数年を見越した計画的な採用

多くの教育委員会において、5年から10年先までの採用計画の策定に取り組んでいます。例えば、神戸市では、35人学級による教員定数の増加や、特別支援学級数の増加等の予測を反映させた5か年の採用計画を作成しました。具体的な目標を設定し採用者数を平準化させつつ、講師数の調整を図りながら、計画的に新規採用者数および講師数を管理しています。

講師登録者数の増加に向けた具体的取り組み

各教育委員会で、講師登録者数の増加に向けた取り組みが行われています。その取り組みの一つが、各自治体独自のポスターやチラシ、リーフレット、Webサイト、メディア、民間求人サイト等を活用した広報活動です。また、人材バンクを設置している自治体や、教員採用試験の1次選考から講師登録名簿を案内する自治体、講師経験者を対象に特別選考を行う自治体もあります。そのほか、一部の自治体では、教員採用選考試験において、育児休業を取得する教員の代わりに任期付きで配置する「育児休業代替任期付教員」の採用選考を実施しています。

年齢構成に鑑みた採用・配置・人事面の取り組み

教育委員会の取り組みの一つが、年齢構成を踏まえた採用活動や配置などの人事活動です。例えば、採用時の年齢制限の拡大や撤廃を行い、特にミドルリーダとなり得る30~40代の採用に向けた広報が積極的に進められています。また、再任用希望調査等を早い段階から実施し、採用見込み数を数年先まで算出している自治体もあります。山梨県では、55歳以上の教職員に再任用希望のアンケートを実施し、実態を把握するとともに、学校訪問などを通して積極的な働きかけを行いました。

大学等との連携

教育委員会が域内や隣接する自治体に設置された大学と連携し、インターンシップ事業を行ったり、いわゆる教師育成塾を展開したり、教員として働く魅力を伝える講座を開催したりしています。さらに、大学推薦枠を設けて進められているのが、教育委員会と大学の連携強化です。例えば、島根県・鳥取県では、島根大学と両県の教育委員会が連携して、教育・研修システムの構築を進めています。また、福岡市では、2022年度から協定締結大学の現役学生について、教育実習評価と大学からの推薦に基づく特別選考を導入しました。

「学校・子供応援サポーター人材バンク」などの活用

文部科学省の「学校・子供応援サポーター人材バンク」や「学校雇用シェアリンク」の活用を進めている教育委員会もあります。これらは、個人や企業からの登録を募り、その中から学校が必要としている人材を探せる仕組みです。実態調査の対象となった68自治体のうち34の自治体が、「学校・子供応援サポーター人材バンク」の活用により、臨時的任用教員等の確保に成功しています。

域内における教師不足の偏在への対応

そのほか、域内の教員不足の状況と要因の把握に努め、対応策を講じています。実態調査では68自治体のうち39自治体が「教師不足の偏在が生じている」と回答。各自治体は地域の実態に応じた採用枠の設定や人事異動の広域化などの対応策を講じています。その中で、長野県が2020年度から実施しているのが「ブロックの採用数を設定した採用」です。また鹿児島県では、次年度任用希望者を募る際、離島や離島以外の小規模校でも勤める意思がある人をあらかじめ把握し、臨時的任用教員確保の難しい地区や学校に配置するように努めています。

教員の確保に向けた文部科学省の取り組み

文部科学省では、各都道府県・指定都市等の教育委員会別の教師不足の状況を公表するとともに、教育委員会における教員の確保に向けた取り組み事例を幅広く共有しています。その上で推進している取り組みは次のとおりです。

文部科学省が実施する教員の確保に向けた取り組み

- 公立学校教員採用選考試験における取り組みの収集・発信 -「学校・子供応援サポーター人材バンク」等を通じた講師のなり手確保に向けた取り組み

- 学校における働き方改革の推進など勤務環境の改善を含めた教職の魅力向上

併せて、2022年度予算案の措置として、教員免許状を保有しているものの長らく教壇に立っていない人が教職を志すときに、必要な知識・技能の刷新を図ってスムーズな入職ができるよう、オンライン学習コンテンツの開発を行っています。

教員不足の状況と要因を把握し、長期的な取り組みで解消をめざす

日本の教育現場では教員が不足しており、その要因は必要教員数の増加と臨時的任用教員のなり手不足の両面がありました。教員不足の状況で業務を別の教員が補っているといった現状もあります。その結果、教員1人ひとりの負担が増え、児童生徒とのコミュニケーションや授業準備といった本来の業務に時間を割けないことも少なくありません。教員不足が続くと、児童生徒との信頼関係の構築や授業の質に影響を及ぼす可能性があります。こうした状況を解消するため、国や自治体は教員の確保に向けてさまざまな取り組みを進めてきました。教員不足解消の取り組みとしては、教員に過度な負担がかからないように改善し、働きやすい環境を整えるとともに、なり手を増やしていくことも求められています。

ICTを活用した学習活動を支援する「SKYMENU Cloud」

GIGAスクール構想によって、児童生徒1人1台の端末が配備され、ICTを基盤とした新しい学びのかたちが広がっています。児童生徒が自己調整しながら学びを進める「個別最適な学び」と多様な個性を最大限に生かす「協働的な学び」、これらの学びを一体的に充実させ、児童生徒が自らの手で未来を豊かに創り出していく力の育成を「SKYMENU Cloud」は支援します。