「メタ認知」と呼ばれる力は、児童生徒が主体的に学ぶためにも、幸せな人生を自ら創り出していくためにも重要な役割を果たすといわれています。メタ認知は学習指導要領でも重視されています。この記事では、メタ認知の概要やメタ認知能力を身につけるメリットや身につけ方を、有識者の解説も交えてわかりやすく紹介します。

メタ認知とは、自分の認知活動を客観的に認知する力のこと

メタ認知とは、自分自身の理解する・考えるといった認知活動を、客観的に認知する力のことです。文部科学省は、学習指導要領により育む資質・能力の3つの柱として、「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力、人間性等」を挙げています。この中で「学びに向かう力、人間性等」は、「知識及び技能」と「思考力・判断力・表現力等」の力が働く方向性を決定づける情意や態度などに関わるもので、主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向かう力や、自己の感情や行動を統制する能力などを指し、メタ認知の一つと捉えられます。また、メタ認知は学習意欲や学業成績と関連することが明らかになっており、重要な役割を果たすとされています。

メタ認知の提唱者と起源

メタ認知は、アメリカの心理学者ジョン・H・フラベルが定義づけた概念です。もともとは認知心理学の領域で、1970年代から研究が進められていました。その後、同じくアメリカの心理学者A・L・ブラウンが、メタ理解やメタ注意などに関する研究を行ったことで、メタ概念の総称としてメタ認知という言葉が広まったといわれています。

メタ認知は、英語で「Metacognition」と表します。「Meta(メタ)」は「高次の」「超越的な」という意味を持つ接頭辞です。一方「cognition(認知)」は、心理学において、物事や事象について知ることやその過程であり、知覚や記憶、思考などを意味します。つまり、この2つを組み合わせたメタ認知を、かみ砕いて表現すれば、「自分が認知している(考えている・感じている)ことを、高次的な視点から客観的に把握すること」だといえます。

メタ認知という概念の起源は、古代ギリシャの哲学者ソクラテスの「無知の知」だともいわわれています。「自身の無知を自覚する」という無知の知は、本質的な知を獲得する上で重要な気づきです。これは「自分が認知しているものを認知している」状態であり、まさにメタ認知ができているから得られた気づきだといえます。

2種類のメタ認知

メタ認知は「メタ認知的知識」と「メタ認知的活動」の2つに分けられます。メタ認知的知識は、自分はどんなことが得意なのか、課題は何で、どのように取り組めばよいかなど、メタ認知を働かせるときに影響を与える知識です。一方でメタ認知的活動は、メタ認知的知識に基づいて、実際の活動のなかで状況を観察し、よりよい方法などを見いだして調整することです。これらを両輪としてメタ認知を働かせることで、より成果につなげられます。

1.メタ認知的知識

「メタ認知的知識」とは、メタ認知を働かせる際に影響を与える知識のことです。ジョン・H・フラベルは、自分や他者の認知特性に関する知識(person)や、課題として求められていることは何か(task)、その課題にどのように取り組めばよいか(strategy)という3つの知識が、メタ認知を働かせるときに影響を与えると説明しました。

① person:人間の認知特性についての知識

人間の認知特性についての知識とは、自分や他者の長所や短所など、もともと備えている特性についての知識です。例えば「人は、一度に多くの情報を与えられても、覚えられない」という認知に関する特性や、「緊張すると人は早口になる」といった人の性質に関する知識のことです。そのほか「話すのは苦手だけど、人の話を聞くのは得意」「青空さんは、相手が理解しやすいように配慮して説明する」といった短所や長所についての知識も含まれます。

② task:課題ついての知識

課題についての知識とは、課題の性質や課題が求めることの本質的な理解に関する知識です。例えば「抽象的な表現をするとイメージが湧きにくい」「説明が長くなると要点がつかみにくくなる」といった課題自体が持つ特性のことです。「複雑な計算は、単純な計算よりも間違えやすい」という当たり前のこともあれば「討論をする際は、雑談するときよりも分かりやすく丁寧に発言することが必要」というような気づきもあります。

③ strategy:課題解決のための手だてについての知識(200字)

課題解決のための手だてについては、課題を進める上で必要な戦略・方略の知識です。例えば「ケアレスミスを防ぐためには、何度も見直すことが大事」「ある事柄について、考えを深めて生きたいときは、箇条書きにして書き出してみると整理しやすい」といったことです。自分の思考だけではなく、「要点を絞って伝えた方が、相手の記憶に残る」「具体的なエピソードを交えるとイメージしやすい」といったコミュニケーションの手だてなども含まれます。

2.メタ認知的活動

実際にメタ認知を働かせることを「メタ認知的活動」と呼びます。このメタ認知的活動には「モニタリング(観察)」と「コントロール(調整)」があり、それぞれが循環的に働きます。

① メタ認知的モニタリング(観察)

メタ認知的モニタリングとは、メタ認知的知識を元にして自分の今の状態を観察し、最適な行動ができているか、知識の不足はないかなどを確認することです。例えば「記憶が曖昧だ」「この問題は簡単に解ける」といった気づきや予想、「これでいいのか」という点検、「うまくできた」という評価など、自分自身を客観的に捉えることを指します。

② メタ認知的コントロール(調整)

メタ認知的モニタリングの結果に対して、「説明の順序を変えてわかりやすくしよう」「正確に理解ができていないから、あらためて確認しよう」と調整に向かうのが「メタ認知的コントロール」です。目標に向かって計画を立てたり、修正したりしながら、認知特性や行動を調整し、変化させることを指します。

メタ認知の力が高い人の特徴

メタ認知能力が高い人には、どのような特徴があるのでしょうか。メタ認知の力が高い人は学習面において、自らを客観視して目標設定を行ったり、勉強したりすることに長けています。学習を始める前に、「なぜやるのか」「どこまでやるのか」を具体的に考えて目的や目標を設定するため、やらなければならない必須の課題であっても、自らの将来に関連づけて前向きに取り組めます。さらに、自分で考えて設定した目標に向かって学習に取り組むので、目標を達成するためにふさわしい勉強法をいくつか考え、最適な選択肢を選ぶといった判断力も高い傾向があります。

メタ認知の力が低い人の特徴

一方で、メタ認知能力が低い人には、どのような特徴があるのでしょうか。自分自身を客観的に認知する力が不十分なため、自己分析や客観的な判断が苦手な傾向があります。そのため、感情や直感に基づいた行動をとることもあります。特に問題解決に向かう姿勢や取り組み方には特徴が顕著に表れます。例えば、課題に対して場当たり的な対応が多かったり、長期的な視点で計画が立てられなかったりします。また、自己評価が安定せず、自分を過大評価したり過小評価したりします。これらは客観的な自己分析が不足しているからだといえ、そのために失敗や挫折の経験を次につなげて成長することが難しい傾向があります。

メタ認知が高いことのメリット

メタ認知が高いことには、さまざまなメリットがあります。ここでは、メタ認知が高いことで得られるとされている4つのメリットを紹介します。

課題解決能力が高くなる

メタ認知能力が高いと、目の前の事態に振り回されず、状況を俯瞰的に見て問題の本質を捉えられます。問題の本質に基づき取るべき適切な行動を導き出せるため、どのような状況においても柔軟に課題を解決できるようになります。

感情をコントロールしやすくなる

メタ認知能力が高いということは、自分のことを客観的、俯瞰的に見る力があるということです。自分の中に、冷静な判断をしてくれるもう一人の自分がいる状態と捉えるとわかりやすいかもしれません。よって、メタ認知が高い人は、自分自身を客観視して冷静に感情をコントロールすることに長けています。

人間関係を円滑に進めることができる

メタ認知能力が高い人は、相手と自分の違いを俯瞰し、他者から見た自分を考えられるため、人間関係を築くのも上手です。こうした性質は、1対1のつき合いのみならず、チームで行動を共にする場面にも発揮され、リーダーとしての役割を果たす際にも役立ちます。

成績にも好影響が表れる

メタ認知は、学習面でも発揮されます。メタ認知能力が高い人は、自分にとって必要な学習を冷静に見極め、目標を持って学習を進められます。また、学習意欲そのものが高く、目標を定めて自らを推進していく力や、解き方を工夫する力があるため、成績も向上しやすい傾向があります。

メタ認知の力が発達する時期

前述の資質・能力について、文部科学省は「幼児教育から高等学校までを通じた見通しを持って、各学校段階の教育課程全体及び各教科等においてどのように伸ばしていくのかということが、系統的に示されなければならない」としています。なお、メタ認知が顕著に発達するといわれているのは、小学校高学年から中学生にかけてです。メタ認知能力が育成されると、周囲からの働きかけがなくても自分を取り巻く状況や学習状況を客観的に振り返り、勉強方法を最適化するなどの行動が取れるようになるといわれています。

メタ認知を育むために大切にしたい考え方

(前田 康裕 先生のインタビューより)

(前田 康裕 先生の

メタ認知を育むためには、どのようなことを心掛ければ良いのでしょうか。ここでは、メタ認知を育むために大切にしたい6つの考え方について、弊社が運営するICTを活用した学習活動をサポートする情報サイト「学校とICT」の前田 康裕 先生の記事から、一部抜粋して紹介します。

自分の認知の仕方がわかれば、学び方が変わる

自分が何によって、どのように物事を認知しているのかがわかると、学び方が変わります。前田先生は、自身の経験を通じて、以下のように話しています。

子どもの頃、私は歴史が苦手でした。しかし、大人になってから気づいたことがあります。当時の私は、時代劇をほとんど見ていなかったのです。そのためか、どれだけ教科書を読んでも歴史上の出来事やその背景がまったくイメージできずにいました。しかし、中学生のときに「漫画:日本の歴史」を読んでみると理解できるようになったのです。つまり私の場合、物事はビジュアルを通して覚える方が合っていたのです。

学校とICT「メタ認知を高め、自己調整力を育む「振り返り」を再考する」より

これは児童生徒1人ひとりが「視覚優位」「聴覚優位」「言語優位」といった「自分の認知の仕方(認知特性)」を正しく理解することで、自分に合った学び方がわかるようになるという例です。

学ぶこと自体に興味や関心が持てるよう働きかける

自分に合った学び方を理解することは、メタ認知能力を育むためには大切なプロセスの一つです。自分に合った学び方を知ることで、主体的に学ぶことの面白さや、自分自身の興味関心を高められます。「学習指導要領解説(総則編)」では、主体的な学びについて「学ぶことに興味や関心を持ち,自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら,見通しをもって粘り強く取り組み,自己の学習活動を振り返って次につなげる」と示されています。

これを受けて前田先生は、「『学ぶって面白い』『新しいことを知るって楽しい』という気持ちを持てるように働きかけることによって、『主体的な学び』につなげられます」としており、これに対する指導方法について次のように話しています。

これは、教師が授業の方法を変えればすぐに実現できるというものではなく、子どもたち1人ひとりの意識を変えていかなければならないのです。ですから、少なくとも小学校の段階では、「学ぶということは、こういうことだよ」と教師が教える必要があるだろうと思います。

学校とICT「メタ認知を高め、自己調整力を育む「振り返り」を再考する」より

メタ認知を育むためには、まずは学ぶこと自体に児童生徒が興味関心を持てるよう教員が働きかけることが大切であるといえます。

振り返りは認知の仕方なので、教えられるものではない

メタ認知能力を育むためには、振り返りが重要となります。これについて前田先生は「いずれも、子どもたちが自分を変えようとしているかどうかが大切です。学習活動などの具体的な経験を、振り返りによって省察して言葉にすることで概念化し、次の試行につなげていくという経験学習モデルによって、自分の経験をほかの場面でも応用できるようになっていきます」と述べています。

その一方で、「しかし、振り返りは認知の仕方なので『こうしなさい』と言って教えられるものではありません。子どもたちが学びとるしかないのです」とも述べており、振り返りは教員が教えられるものではなく、児童生徒が自らの経験の積み重ねによって学び、習得するものであると説明しています。

子ども自身が自分の変化を実感できる仕組みをつくる

振り返りを行う際には、仕組みをつくって繰り返すことが大切です。その取り組みの一つとして前田先生は、「自己評価カード」を用いた振り返りを紹介されました。その取り組み例の内容や考察について、次のように説明しています。

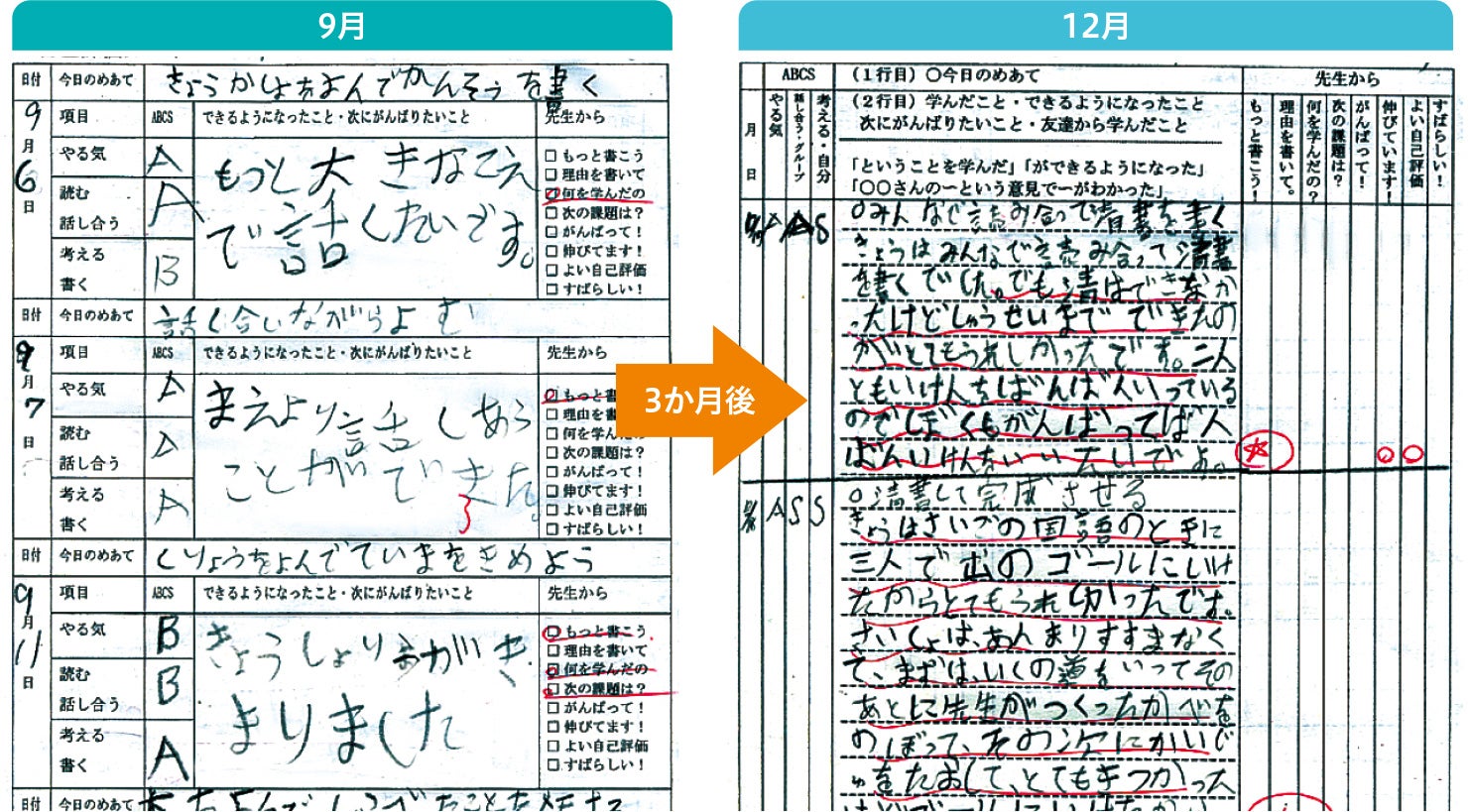

自己評価カードを作ったばかりのころは、評価欄にコメントを書き入れていました。しかし、毎時間全員分のコメントを書くのは本当に大変な労力が必要でした。振り返りや形成的評価は継続できなければ意味がありません。そこで下図のようにチェックを入れる形式に変更しました。すると子どもたちは「もっと書こう!」や「何を学んだの」などのチェックをなくしたいと頑張るようになり、意外にも反応が良くなったのです。

そして、特に優れた振り返りには星印を書き入れて返却し、その子たちに発表してもらいました。ほかの子どもたちはその発表を聞いて、どんなことを、どんなふうに書けば良いのかを学びます。それを何度も繰り返しているうちに、自分の振り返りに星印がつくようになると「やったー、星だ!」と喜び、さらに書く意欲が増していきました。次第に星印がつく子が増えていくので、次は星印を丸で囲むなどして、少しずつ評価のレベルを上げていくような工夫をして、その単元が終わるまで続けていきました。

興味深いのは、ほかの子の発表を参考にして書けるようになった子だけではなく、最初に良い振り返りをした子も、最初の何倍も良い振り返りができるようになっていくことです。互いに気づきを得ながら、自分の学びについて考えを深めていく姿に、振り返りはその人の学びそのものだと感じました。

前田先生が活用していた「自己評価カード」のひな形

学校とICT「メタ認知を高め、自己調整力を育む「振り返り」を再考する」より

自己評価カードをチェック方式にし、継続的に振り返りが行える仕組みにしたことで、児童が自らの変化を実感しながら振り返りに取り組めるようになり、わずか3か月の間に振り返りの質が顕著に向上した例です。

メタ認知の力を育むには、教員が振り返りから学ぶことが必要

児童生徒のメタ認知能力を育成するために、教員にはどのようなことが求められるのでしょうか。これに対して前田先生は、「常々感じているのは、メタ認知の力はメタ認知ができる人にしか伸ばせないということです。つまりそれは、教師自身も振り返りによって学ぶことが求められていることを意味します」と述べています。また、教師が振り返りから学ぶ必要性について、具体例を挙げながら次のように説明しています。

校内研修では探究的な学びについて考えるため、先生方にあるシャッター商店街の写真から問いを立ててもらいました。私は特に「シャッター商店街」という言葉を使わずに示したのですが、先生方は「なぜシャッターが閉まっているか?」「都会にもこういう商店街はあるだろうか?」「どうすれば人が来るのだろう?」といった問いを立てていました。しかし、同じ写真を子どもたちに見せると「なぜ屋根があるの?」「商店街って何?」「どんな目的で作られたのか?」という問いを立てたのです。そこから、商店街はいつからあるのだろう、アーケードの設置には誰がお金を出したのだろうと話が広がり、この場所に行ってみよう、話を聞こうと発展していきました。

子どもたちの問いからスタートさせると学習活動がどこへ向かうのかが見えないため、教師は常に振り返りを行いながら次の行動を考えることになります。それは、主体的な学びを実現するためには、教師も子どもたちの活動から学んでいくことが必要となっているということだと思います。

学校とICT「メタ認知を高め、自己調整力を育む「振り返り」を再考する」より

つまり、メタ認知を高めるためには、教師自身にも振り返りが欠かせず、常に児童生徒の活動から学んでいく姿勢が必要だといえます。

ICTによって、より高度な振り返りの実現につなげる

1人1台端末が整備されたことにより、学校のICT環境は大きく変化し、授業でもデジタルデータが多く扱われるようになりました。前田先生によれば、授業におけるデジタルデータ活用の利点は、振り返りの「共有」「集積」「見える化」の3点です。それぞれについて紹介します。

振り返りの共有

授業においてデジタルデータを活用することによる利点の一つは、振り返りの「共有」です。この利点について前田先生は、「振り返りはほかの子どもたちと共有することで大きな意味を持ちます。しかし、紙の自己評価カードでは、星印をつけた子に発表させるだけで時間がなくなってしまいます。ここで、ICTを活用すれば瞬時に全員の振り返りが共有できるようになります。発表した子の振り返りだけではなく、ほかの子どもの振り返りからも気づきを得られるようになることで、さらに多くの触発につなげられると思います」と述べています。

ただ振り返りをするだけではなく、全員の振り返りをデジタルデータにより共有することで、より広く深い気づきを得ることが可能になるのです。

振り返りの集積

振り返りの「集積」もまた、授業におけるデジタルデータ活用の利点です。この利点について前田先生は、「アートポートフォリオ」という取り組みを例に、「図画工作や美術などで子どもたちの作品を撮りためて、自分だけの作品集を作るのです。子どもたちの中には、自分と他人の作品を比べて自信をなくしてしまう子もいます。しかし、制作の過程や工夫した点などを書き添えて蓄積していくことで、自分自身の成長や変化に注目が向きます。以前は、教師だけがデジタルカメラを持っていましたが、今は子どもたちが1人1台のタブレット端末を持っています。タブレット端末なら動画も撮影できるので、スピーチの様子や体育の実技などにも活用の幅を広げられるのではないでしょうか」と説明しています。

アートポートフォリオといった形で自らの作品や制作プロセスといった学びの記録をデータとして集積していくことで、ほかの児童生徒と比べることなく、自分自身の成長に目を向けられるようになります。

振り返りの見える化

振り返りを「見える化」することも、授業におけるデジタルデータ活用の利点の一つです。これについて前田先生は、「観点に基づいた評価を数値化し、それをグラフにすることで自分自身の変化を視覚的に感じ取れるようになれば理想的だと思います。紙の自己評価カードの写真をご覧いただくとわかるように、1枚のカードには複数回の振り返りが書けるように記入欄が連なっています。これは、子どもたちに自分の変化を感じてもらいたいからです。そういう意味でICTを活用した振り返りにおいても、1回の振り返りで終わるのではなく、一覧性を高めて学びの記録が俯瞰できるようにすることが重要だと思います」と述べています。

振り返りを複数回にわたって続けて記入できるようにし、デジタルデータにして「見える化」することで、自らの変化を視覚的に感じ取れるようになるのが理想的であると、前田先生は説明しています。

メタ認知を育むための具体的な実践例

国立大学法人奈良教育大学附属中学校の数学の授業では、社会で働くようになってからも、必要不可欠な能力であるメタ認知を育むために、次のような取り組みが実践されています。なお、この取り組みは、生徒自身がメタ認知を働かせ自ら問題意識を持ち、学び、振り返り、またさらに学ぶといった探究のサイクルを回し続けられるようになることを目標としています。

6個の学びを共有する

担当する教員が、メタ認知の育成において大切だと考えている6つの項目を、1年間の最初の数学の授業で生徒に伝えます。ただ数学を勉強するだけでなく、授業を通じてどのようなことを考え、感じ取ってほしいのかを明確に示すことで、その後の授業に対する生徒の意欲を高めることが目的です。

メタ認知の育成において大切な「6個の学び」

- 練習の場と実践の場が結ばれた達成感のある「開かれた学び」

- 価値ある課題の継続的な探究に支えられた「深みのある学び」

- 主体的な学びと評価活動に支えられた「成長の自覚のある学び」

- 「わかる楽しさ」と「できる嬉しさ」「使う面白さ」のある学び

- 一人ひとりの学習者の願いや興味・関心の「生かされた学び」

- 協働的な学び合いによる「相互啓発のある学び」

出典:男女共同参画局「男女共同参画の視点を取り込んだ理数系教科の授業づくり」

リフレクションシートを活用する

生徒が自分の学びについて振り返り、次の学びにつなげていくためのリフレクションシート(振り返りシート)を授業のたびに記入。この取り組みにより、ただ授業の内容を聞くだけでなく、生徒自身が考え、行動することを習慣化することで、メタ認知が育まれることを目標としています。

板書発表・口頭発表を実施する

問題の回答の際には、板書発表者と口頭発表者を分けて発表を行います。板書発表の生徒は、黒板に途中式や考え方を書き、口頭発表の生徒はその内容を発表します。自分の考えを黒板に書き、他者が書いた内容を読み解いて他者(学級全員)に説明するということは、社会に出てからも必要なスキルです。その予行練習として実施されています。

メタ認知を高めるために生活の中でできること

メタ認知は、学校のみならず日常生活でも高められます。日々の学習に関しては、学習計画表を作成して状況を客観視できるようにするのがお勧めです。1日、1週間などの区切りで学習内容を振り返るのも効果的です。また、褒めるときは努力やプロセスにフォーカスして具体的に褒めると、何が良かったのかがわかり、メタ認知を獲得する機会が得られます。同様に、失敗を叱るよりも一緒に分析するようにし、同じ失敗を避ける方法を考えるきっかけをつくることが大切です。

さらに、子どもの主張が間違っていても否定せずに最後まで聞き、質問によって本人の答えを引き出すことも大切です。これにより、子ども自身も他人の考え方や視点を踏まえて、自分の考えをより深く理解できるようになります。

日常生活や学習の場面で、子どものメタ認知を育もう

自ら学びに向かう子どもは、学習指導要領がめざす姿の一つです。こうした児童生徒を育てるには、自らの感情や行動を統制し、思考プロセスを客観的に捉えるメタ認知が欠かせません。メタ認知能力を高めることで、社会に出てからも通用する課題解決能力や自己管理能力、コミュニケーション能力などが伸ばせます。また、子どもたちのメタ認知を育成するためには、教員や身近にいる大人たちにもメタ認知が不可欠です。そのために大人自身も、メタ認知を意識して生活していく必要があるといえます。

ICTを活用した学習活動を支援する「SKYMENU Cloud」

GIGAスクール構想によって、児童生徒1人1台の端末が配備され、ICTを基盤とした新しい学びのかたちが広がっています。児童生徒が自己調整しながら学びを進める「個別最適な学び」と多様な個性を最大限に生かす「協働的な学び」、これらの学びを一体的に充実させ、児童生徒が自らの手で未来を豊かに創り出していく力の育成を「SKYMENU Cloud」は支援します。